『セトウツミ コノモトメモ』 此元和津也 『セトウツミ』の作者自身によるレビューエッセイ!

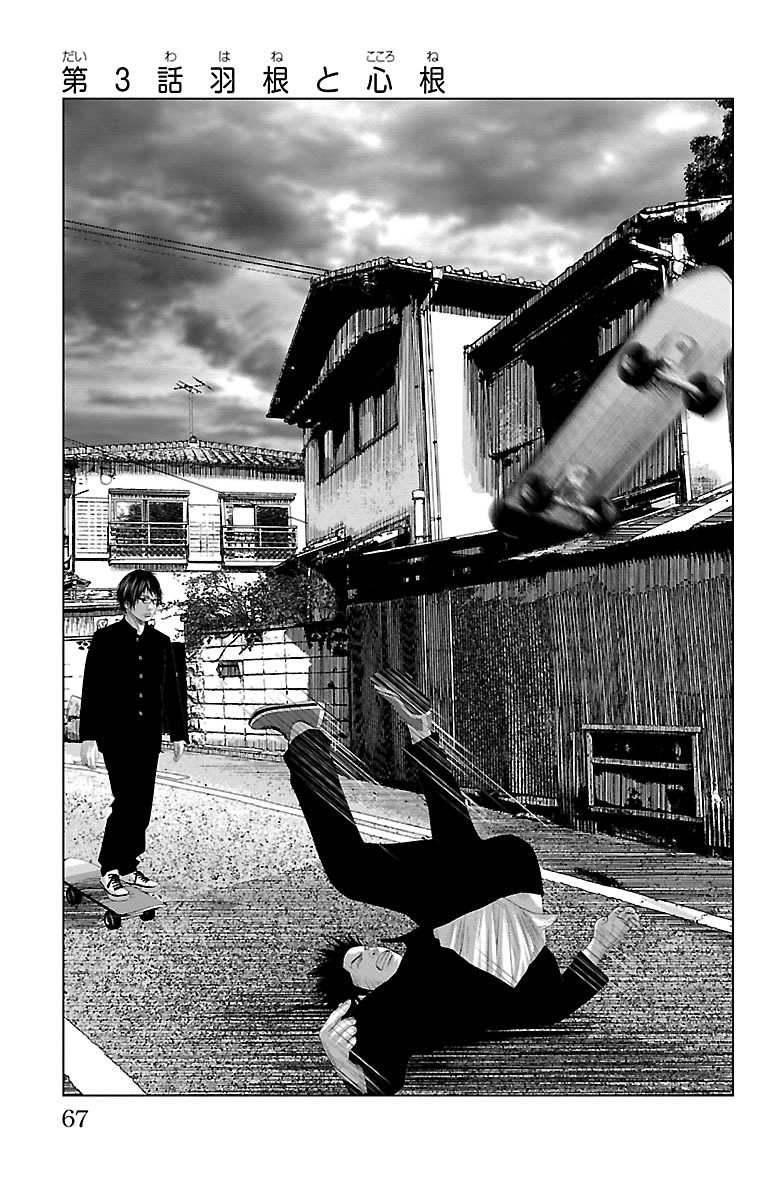

#3 捨て猫史上、最速で (『第3話 羽根と心根』)

舞台化記念! セトウツミの作者・此元和津也が1話ごとの裏話と思い出を漫画と共に語るレビューエッセイ。

レビュー後の漫画とあわせてお楽しみください!

捨て猫史上、最速で

夜。コンビニの帰り。マウントレーニアのカフェラテのストローを咥えながら、自宅の近くにある公園を横切る。

自転車に乗った中学生らしき男子が、公園内で自転車を停め、両手で抱えた何かを置いた。

急いでその場を立ち去る彼を、街灯が照らす。その瞬間、生命の叫喚を聞いた。

それは下手すれば見過ごされそうな、悲痛な叫びであり、世の中に対する怒声であり、SOSであり、存在証明だった。

中学生男子が置いた段ボール箱の中にいたのは、まだ目が見えてないほどの子猫だった。

おそらく、捨て猫史上、最速で拾われた猫だと思う。

自宅に連れて帰った子猫は、必死で箱の中から出ようとしていた。

段ボール箱の中にはドライフードが敷き詰められ、2つあるプラスティック容器の中にはウエットフードと、既にほとんどがこぼれてしまったミルク。そして何故かサンマの缶詰が入っていた。

中学生男子のせめてもの罪悪感の残骸は、どれも役に立たなかった。声をからすことしかできないその子猫にスポイトで猫用のミルクをあげた。

その猫は、先住の二匹から受け入れられるのに時間がかかった。その強烈な隔絶感と孤独感を、むき出しの生命力ではねのけようとしていた。

あの時の中学生に教えてあげたいことがある。あの小さなサビ猫は、今年で10歳になる、今、うちにいる三匹目の猫だ。

「セトウツミ」を描き始めた10年前のことを思い出そうと、カメラロールを遡った。

ほとんどがそのサビ猫で埋め尽くされていた。

「此元さんはまだ世間に見つかってないだけですよ」

デビューからお世話になっている幻冬舎のK田さんが言う。

ここでは詳しく書かないが、特殊な経緯で作家になった僕は元々のモチベーションが低く、そしてその世界へ招き入れたK田さんなりの、贖罪の気持ちから出た言葉だったかもしれない。

編集者は、良くも悪くも人の人生を変えてしまう。華々しい活躍をする作家の周りには、無数の屍が存在する。

トントン拍子にここまで来たとも取れるこの頃の、今思えば生ぬるい下積みに抱いていた僕の焦燥感の正体は、大げさに言えば人生を創作にベットした命がけの勝負の最中にいる生命の叫喚だ。

戦っていた。暗中模索の中、這いつくばりながら前進し、闇雲に手にしたものを振り回し、乱高下する気力と自信にしがみつきながら光を目指した。強烈な隔絶感、そして孤独感と共に。

今でもこの感覚は変わらないと信じている。

恩とか義理とかしがらみとか揉め事とか、様々な要因が絡んで始まったこのコラムで久しぶりに仕事をすることになった担当編集者のS子さんに訊いた。

「10年前から変わってないですよね?」

「あの頃から自信満々でしたよ」

なら大丈夫。僕はずっと虚勢を張りながら戦えている。

そして#3。

後に審判にアイデンティティを見出す田中くんが登場する。点数を指で示したまま携帯電話で大事な連絡を見ている、という絵からイメージを広げていった気がする。舞台が固定されているので、とにかく絵変わりや動きを取り入れようと工夫していた。

自分の中だけにある、絶対的な面白さの価値基準はところどころで満たしている。悪くはない。

でも駄目だ。一発目の読み切りを超えなければいけないのに、届きもしない。月刊なので3か月間、確かな手応えも感じられず、焦燥感は募っていく。駄目かもしれない。もう駄目なのかもしれない。誰か。

「此元さんはまだ世間に見つかってないだけですよ」

僕の叫びも、怒声も、SOSも、存在証明も、誰にも届かないまま。

誰にも見つからず、誰にも拾われなかった屍が手招きをする。一人の作家の生命の灯火が消えようとしている。

漫画 『セトウツミ 第3話 羽根と心根』はこちらから

【漫画部分の公開は終了しました】

次回は6月23日更新です。

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@Souffle_life

@Souffle_life