『もっと!天幕のジャードゥーガル』谷川 春菜 マンガがもっと楽しくなる必携コラム!隔月25日更新!

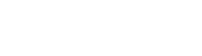

トマトスープ先生・赤坂恒明氏・編集部・企画部・コラム筆者座談会

モンゴル国立大学研究員・谷川春菜さんによる、大好評のモンゴル帝国コラム連載!

このコラムでは、マンガ『天幕のジャードゥーガル』の舞台となった地の歴史や文化を連載形式で解説してきました。

今回は趣向を変えて、作者・トマトスープ先生とモンゴル帝国史研究者・赤坂恒明氏(元 内モンゴル大学教授)をゲストに、秋田書店の担当編集者・小林康毅氏(現任)、津田小百合氏(前任)とコラム筆者・谷川もまじえた座談会を開催しました! 『天幕のジャードゥーガル』にまつわるよもやま話をお楽しみいただければ幸いです。

『天幕のジャードゥーガル』誕生の裏話

研究者・赤坂氏──本日はよろしくお願いします。コラム筆者の谷川さんは、私の兄弟子(早稲田大学の柳澤明教授)の弟子ですので、私は谷川さんのオジ弟子、モンゴル語でノムン・アバガ(nom-in abaγa)にあたります。谷川さんのコラムには、たくさんオジ弟子さんたちが登場してましたね。さて、まずお尋ねしたいのはトマトスープ先生、なぜまたモンゴルにご関心を持つ流れになったのでしょうか。

作者・トマトスープ先生──実は5歳の頃、内モンゴルのシリンホトというところに行ったことがあるんです。そのときのことがすごく印象に残っていて、なんとなくずっとモンゴルに興味がありました。大学生の頃、歴史が専攻というわけではなかったのですが、ふとしたきっかけでモンゴル帝国まわりの歴史を調べてみたら、想像していたのと全然違ったんです。モンゴル帝国というと、強そうな、武力の国というイメージが先行していました。しかし実際にはもっと柔軟な国で、さらに「国」という概念すら思っていたのと違っていました。それがすごくおもしろく、どんどん知りたいなと思って調べていって……という流れでした。

赤坂氏──というと、杉山正明先生の本をたくさん読まれてきたのでしょうか。

トマトスープ先生──はい、お察しの通りで、最初に読んだのが、杉山正明著『遊牧民から見た世界史』(日本経済新聞出版社、2003年)だったんです。後からいろいろな方に、よくその本を最初に読んだね!って言われましたけど(笑)。杉山正明先生の本は読みやすく、図書館にもたくさんあったので、そこから手を付けはじめました。その後、ジュチ・ウルスとかフレグ・ウルスとか、モンゴル帝国のなかでも西側に興味を持つようになりました。

赤坂氏──杉山正明先生の本では、モンゴル人ってけっこう知的で、殺人とかしないようなイメージでしょう。でも実際のところ、中央アジアやイラン東北部、北中国では大規模な殺戮を行っています。『天幕のジャードゥーガル』ではこうした残虐性がきちんと描かれていて、歴史をまげずに非常にありがたいことだと思います。ところでコラム筆者の谷川さんとはどのような経緯で知り合われたのでしょう。

トマトスープ先生──『天幕のジャードゥーガル』マンガ本編におまけのコラムをつけて一緒に連載できたらいいな、というような話を編集者・津田さんとしていまして、その時に津田さんが見つけてきてくださったのが谷川さん(コラム筆者)だったんです。

赤坂氏──なんで見つかったんですか(笑)。

コラム筆者・谷川──秋田書店のなかに東京外国語大学卒業生の方がいらっしゃって、私も同大学にはお世話になった先生や友人がおり、その伝手をたどってコラム執筆のご依頼をいただきました。

赤坂氏──なるほど、そういうおもしろい繋ぎ方だったんですね。個人的な話ですけれども、私も歴史監修を担当したことがあるんです。堺屋太一先生の『世界を創った男 チンギス・ハン』(日本経済新聞出版社、2007年)や、百田尚樹先生の『モンゴル人の物語』(新潮社、2025年)などの監修も担当しているのですが、──ちなみに、百田先生と私は、政治認識や社会観などでは、ほとんど水と油のような関係なんですが──、ともかく、知らなかったところもきちんと調べて答えなければいけなかったので、とにかく勉強になりました。特に、堺屋太一先生の監修の時、初めてチンギス・ハンの年代について本格的に調べましたが、これは私自身にとって本当に大きな“財産”となりました。谷川さんのコラム執筆も、ご自身の研究の基盤を固める上で大変役立つと思います。ところで津田さんは『天幕のジャードゥーガル』の初代編集者とお聞きしましたが、どういう形でトマトスープ先生を見出されたのでしょうか。

編集者・津田氏──トマトスープ先生の前作『ダンピアのおいしい冒険』(イースト・プレス、2020~2024年)や、先生ご自身のwebサイトに掲載されていた、モンゴル帝国を舞台にしたマンガ作品(現在は非公開)を拝読していたのですが、それがめちゃくちゃおもしろくて。それでトマトスープ先生に、モンゴル帝国のマンガを秋田書店で連載しませんかとメールを差し上げたところ、10年間くらい考えているネタがありますと返信をいただいたんです。それで『天幕のジャードゥーガル』連載に至ったという形ですね。

トマトスープ先生──構想10年というとすごそうに聞こえるんですけど、実際にはだらだら好きだったという感じなんです。ずっとドレゲネ(モンゴル帝国第二代皇帝オゴタイの后)が好きで、ドレゲネが中心のお話を描けないかなと思っていました。秋田書店の連載は女性向けの雑誌でということだったので、女性主人公なら親しみやすいかもしれないと思ったのですが、ただドレゲネは后なので、キャラクターとして動かせる範囲が限られてしまうという問題がありました。ドレゲネまわりの人物のなかでも、彼女の補佐をしたといわれるファーティマが、比較的自由に動けて主人公らしいのではと思い至り、彼女を主人公にして連載をはじめました。

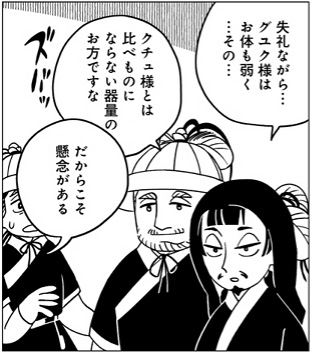

左がファーティマ、右がドレゲネ(第2巻13幕)

赤坂氏──webサイトで描かれていた頃は、コミケ(コミックマーケット)など同人誌即売会にも参加されていたんでしょうか。

トマトスープ先生──コミティアというイベントに作品を持って行ったことはあります。ただその後も、作品は基本的に無料で誰でも読める状態にしておきたいというか、同じ趣味の人と交流するために描いていたという感じでした。

赤坂氏──ちなみに、トマトスープ先生ご自身はどういったマンガがお好きなのですか。

トマトスープ先生──水木しげる先生やつげ義春先生などガロ系(『月間漫画ガロ』掲載作家の作風)が好きですね。

赤坂恒明氏とモンゴル帝国史研究

コラム筆者・谷川──赤坂先生は学生時代以来、ジュチ・ウルス(チンギス・カンの長男ジュチの子孫の政権、キプチャク汗国とも)の歴史を専門に研究されていらっしゃいますよね。この研究テーマを選ばれるに至った経緯をうかがっても構いませんでしょうか。

赤坂氏──小学生のとき、歴史地図に「チャガタイ汗(ハン)国」とか「イル汗(ハン)国」とか「キプチャク汗(ハン)国」とか書いてあるのを見て、「汗(あせ)国」って何?と強烈な疑問を感じたんです。「チャガタイ汗(ハン)国」(チンギスの次男チャガタイとその子孫の政権)や「イル汗(ハン)国」(チンギスの四男トルイの息子フレグとその子孫の政権)については、ドーソン著『モンゴル帝国史』(佐口透訳、平凡社、1968~1979年)に詳しく載っています。ところが「キプチャク汗(ハン)国」については載ってないんですよ。そういうわけで、なになに汗(あせ)国っていう国々の中でキプチャク汗(あせ)国が一番分からなかった。だからこそ知りたいなと思い、研究することになりました。

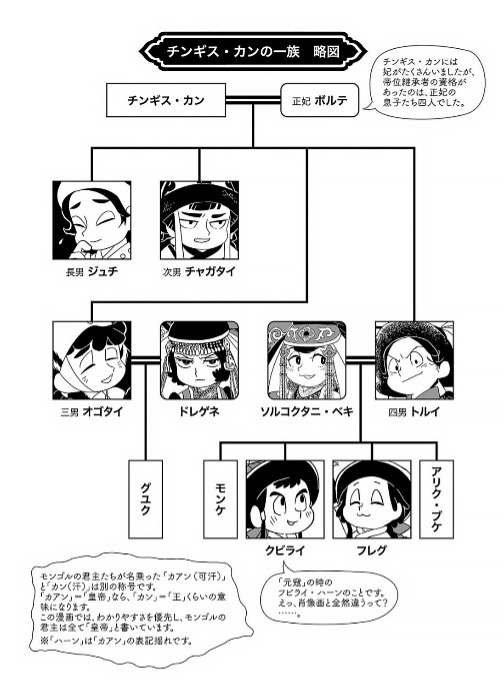

モンゴル帝国の系譜(第1巻巻末)

赤坂氏──大学に入った頃は能のサークルの活動に打ち込んでいて、あまり真面目に勉強していなかったんです。大学3年生の梅雨頃、指導教授の吉田順一先生から、君は卒業論文で何を書きたいのかと聞かれたので、キプチャク汗国について書きたいですと答えたら、それならペルシア語をやらなければいけないよと言われて。卒業論文なんて、いろんな本に書いてあることをうまく継ぎ合わせてまとめればよいものだとばかり思ってましたので──今どきからでは想像もつかないほどの脳天気ぶりですが──、えーっ、ペルシア語ですか、と驚きました。しかし、じゃあお願いしますと答えたら、ペルシア語の文法を2週間で叩き込んで、3週間目からペルシア語で書かれた歴史書『集史』の原文を読み始めることになりました。

編集者・小林氏──よくできましたね……!

赤坂氏──本当に無茶苦茶なことをしたものです(笑) ただ実はペルシア語は取っ掛かりは結構簡単です。いまのイランの人たちが書くペルシア語と歴史書のペルシア語って基本的には同じなんです。いくつかポイントを押さえていれば、いまの文法の知識で問題なく読めます。その文法も、ペルシア語はインド・ヨーロッパ系の言語なので、英文法の基礎が分かっていればだいたい対応できます。ただモンゴル帝国時代のペルシア語には、モンゴル語やトルコ語の語彙がいっぱい入ってくるので、それを知らないと難しいところはありますね。ペルシア語はアラビア文字を使って書かれますが、あれはアルファベットなので、英語の筆記体みたいな書き方と思えばそんなに気にならないです。ただ、いまは義務教育で筆記体やらないんですよね?

編集者・小林氏──いまって筆記体、習わないんですか!?

編集者・津田氏──私のときはもうなかったです。

コラム筆者・谷川──ところで赤坂先生は、内モンゴル大学に勤めていらっしゃったときに『天幕のジャードゥーガル』をお知りになったのですよね?

赤坂氏──はい。私の兄弟子チョクト教授(『チンギス・カンの法』(山川出版社、2010年)の著者)の弟子であるモンゴル民族の大学院生から画像を示されて「これ、何?」と聞かれました。

トマトスープ先生──その院生さんはどうやって『天幕のジャードゥーガル』をお知りになったのでしょうか。

赤坂氏──どうなんでしょう。インターネットで見つけたのか、あるいはWeChat(微信、中国発のSNS)の投稿なんかで知ったんじゃないかなと思いますけどね。

『天幕のジャードゥーガル』キャラクター造形のすごさ

赤坂氏──それで実際に『天幕のジャードゥーガル』を拝読して、本当に度肝を抜かれました。そもそもファーティマを主人公にする発想がすごいです。

トマトスープ先生──ありがとうございます。ファーティマがどういう階層出身の人だったのか、本当のところは分からないんです。もしファーティマという名前(イスラームの預言者ムハンマドの娘の名)が本当の名前だったとしたら、たぶん奴隷ではないと思うんですけれども。ただ私が書きたい話のテーマとしては、奴隷出身というところから始めるのがよかろうと思って、マンガではそのような設定にしました。

赤坂氏──そうだったのですね。あと、オルダ(ジュチの長男)も登場させてくださってありがとうございます。

トマトスープ先生──オルダ、けっこう好きなんです。オルダとバトゥの兄弟が反目したり、ぶつかることがなかったのが、ジュチ・ウルスの躍進に繋がったのかなと思うんです。想像ですけれど。

左がバトゥ、右がオルダ(第2巻14幕)

赤坂氏──少なくとも、二人の仲が悪かったという史料は全くないですね。やはりバトゥが非常に優秀で包容力があったんでしょう。お兄さんのオルダもおそらく、自分の弟の優秀さを認めていたんでしょうね。しかし、チンギスがモンゴル帝国を建てた頃は、高原東北部の弱小集団だったのに、どうしてこんなに次から次へと世界的に活躍する子孫が生まれたのか、本当に不思議なんですよ。

トマトスープ先生──当時の状況的には、例えばメルキトとかナイマンとかが躍進しても不思議ではなかったという感じですよね。

モンゴル高原勢力図(第2巻11幕)

赤坂氏──そうですね。ただ、はたしてメルキトやナイマンが、モンゴル帝国が行ったような大征服をすることができたかっていうと、これはちょっと分からないですね。

トマトスープ先生──モンゴル帝国があそこまで大きくなれた理由として、二代目皇帝にオゴタイのような人がいたからなのかなと思っています。

赤坂氏──北一輝(『支那革命外史』大鐙閣、1921年)もオゴタイを高く評価していますね。

トマトスープ先生──司馬遼太郎先生(『草原の記』(新潮社、1992年)からの評価も高かったように思います。

赤坂氏──それから私が感動したのはですね、チンギス・カンが正面から描かれていないこと。よくぞここまで思い切って顔を隠したなと思いましたね。例えば日本の天皇も絵巻物などでは顔を隠して描かれているんですよ。それと同じような感じでしょうか。

後ろ姿で描かれるチンギス(第1巻7幕)

トマトスープ先生──そうですね。チンギスをしっかり描くとしたら、『天幕のジャードゥーガル』のストーリーの時期ではちょっと遅いというのもありますし。このマンガではチンギスのキャラクターというより、その存在自体が大事という描き方にしたかったので、正面から描くのは避けました。

編集者・小林氏──正面から描いてしまうと、なんか活躍するの?って期待感があるキャラクターになってしまいますよね。

編集者・津田氏──後ろ姿で描かれて、亡くなった後は星で表現されて、それだけで充分カリスマを感じますよね。

赤坂氏──それからメルキトをああいうふうに描いたのは、おそらく全世界で初めてのことだと思うんです。メルキトは、チンギス・カンのことをいじめた悪い奴らというイメージが強く刷り込まれていて、こういった形で取り上げられたのには虚を突かれました。

メルキトで暮らすドレゲネ(左)と義娘クラン(中央)(第2巻11幕)

トマトスープ先生──メルキトのなかでも首長のトクトア・ベキがかっこよくて好きなんです。歴史書『集史』でトクトアが「帝王」(ペルシア語原文だと、皇帝/君主を意味する語「パーディシャ―」)と表現されていると知って、帝王といわれたくらい強い勢力を持っていた人なんだ、ドラマ等で描かれるような、チンギスをいじめるだけの役ではなかったんだろうなと思うようになりました。ベキというのも、シャーマン的な響きがあって、モンゴルとは少し違った、より北方の文化を持ってる人たちなんだなと、おもしろく感じました。また、『天幕のジャードゥーガル』には出てきませんが、チンギスと対立したトマトの首長ボトクイ・タルクンという女性がいて、その夫ダイドクル・ソコルの名前は、目と片足が不自由な人という意味を持つそうで、こちらもシャーマン的な名前なのかなと思っています。モンゴル帝国史を調べていると、かたやイスラーム科学全盛期のペルシア、かたやシャーマンのプリミティブな世界という広がりが見られ、非常におもしろいと感じます。

赤坂氏──シャーマンの儀式も、マンガ本編で描かれていましたよね。あの世界観、よくぞお描きくださいました。描写にあたっては、エリアーデ著『シャーマニズム―古代的エクスタシー技術』(堀一郎訳、冬樹社、1974年)など参考になさったのでしょうか。

トマトスープ先生──私が主に参照したのはウノ・ハルヴァ著『シャマニズム―アルタイ系諸民族の世界像』(田中克彦訳、三省堂、1971年)で、エリアーデには辿り着けませんでした。

シャーマンの儀式(第2巻11幕)

赤坂氏──ウノ・ハルヴァの本は、今は比較的安く手に入りますが、昔は古書店でとても高かったんですよね。ちなみにトマト氏族の子孫はいまもいて、例えばゲンナディ・トゥマット(Gennadi Tumat)というミュージシャンが世界的に有名です。もうお亡くなりになりましたが。彼はロシア国内のトゥバ共和国出身なのですが、トゥバの音楽ってなにかイメージありますか?

トマトスープ先生──フンフルトゥ(Huun-Huur-Tu、ホーミー/喉歌や伝統楽器を用いた演奏を行う、トゥバ共和国の音楽グループ)が好きです。

赤坂氏──おお、フンフルトゥをご存じでしたか。実は日本にも、私の知人では、トゥバ現地で音楽を習得した、等々力(とどりき)政彦さんと寺田亮平さんという方がいらっしゃるんですよ。等々力さんとは、かれこれもう四半世紀以上の知り合いなのですが、彼はもともと植物学の調査でトゥバを訪れて、そこで音楽に出会い、学ぶことになったそうなんです。なんとも夢のある話ですよね。

トマトスープ先生──日本でも生演奏を聴ける機会があるのがありがたいですね。

コラム筆者・谷川──赤坂先生もホーミーで歌われると聞いたのですが……

赤坂氏──いや、私のは本物じゃないんですよ。本場の人に習ったわけではなくて、自分で勝手にやってるものなんです。(締めていたネクタイを緩め、数種類の喉歌を実演)

一同──(拍手)

赤坂氏──ホーミーはもともとオイラトやウリャンハイ(オリヤンハイ、歴史的にトゥバの多くも含まれる)の文化だったといわれています。『天幕のジャードゥーガル』では、オイラトとそのほかのモンゴルの人々の言葉の違いも描かれていて、よくぞ描いてくれました!と思いましたよ。

言葉の違い(第4巻24幕)

赤坂氏──オイラトの歴史について、千葉宗雄著『カラ・ブーラン―黒い砂嵐』(国書刊行会、1986年)という本があります。これは昔、日本がシルクロードブームだった頃、研究者ではない方が漢文史料や日本語の先行研究をたくさん読みこんでまとめたもので、学術的に見るとちょっと……という部分もあるのですが、よくぞここまで書いてくれましたという本なんですね。オイラト研究の大先生、宮脇淳子先生も、この本をお持ちでしたよ。いま学生さんにシルクロードってロマンを感じますか?と尋ねても、教科書に載っている単なる東西交通ルートであって、とくにロマンは感じないという人がほとんどなんですよ。ちょっと悲しいところではありますね。

トマトスープ先生──その辺りのロマンはいま、森薫著『乙嫁語り』(KADOKAWA、2008年~)が担っている気がしますね。

赤坂氏──なるほど。あと、もう一つ教育の現場で感じたことは、『西遊記』を知らない学生さんが多いんです。夏目雅子さんの三蔵法師以来、女性が演じるようになった三蔵法師を知らないので、三蔵法師は男か女か?って問いかけもできない(笑)。

編集者・津田氏──比較的最近の作品で西遊記をモチーフにしたものというと、峰倉かずや著『最遊記』(エニックス、1997~2002年)がありますね。

編集者・小林氏──昨年リリースされて大ヒットした、中国発のアクションRPGゲーム『黒神話―悟空』も、西遊記をモチーフにした作品でしたね。若い方はそういった方面から興味を持たれるかもしれません。

コラム筆者・谷川──私が所属している大学の学生さんのなかでも、中国発のエンタメコンテンツをきっかけに、アジア史を専攻するに至ったという方、最近増えてきているように感じます。

トマトスープ先生──街づくりゲーム『水都百景録〜癒しの物語と町づくり』も、中国の文人やそれをモデルにしたキャラクターを中心にした作品ですね。三国志などの武将が登場する作品は多くありましたが、文人ばかり出てくるゲームは珍しくて、これからはそういうコンテンツもどんどん出てくるのかなって思っています。

コラム筆者・谷川──ところでトマトスープ先生、ドレゲネが好きというのが『天幕のジャードゥーガル』誕生のきっかけだったとおっしゃっていたと思います。ドレゲネは悪役として書かれることが多い人物ですが、好きになった理由を教えていただいても構いませんでしょうか。

トマトスープ先生──悪役にされている人って、どうしてそう思われるようになったのか、解剖してみたくなるところがありまして。その人が実際にやったことを見ると、本当にいわれているような悪い人だったのかなとか、こういう背景があったんじゃないかなとか、想像が膨らみます。ドレゲネに関しては、オゴタイに嫁ぐ前にメルキトの有力者に嫁いでいたことがあったとか、クラン(チンギスの后)の義理の母だったとか、そういった情報があって、そこからなにかドラマ性を見出すこともできるかなと思い、想像を膨らませて描いているという感じですね。

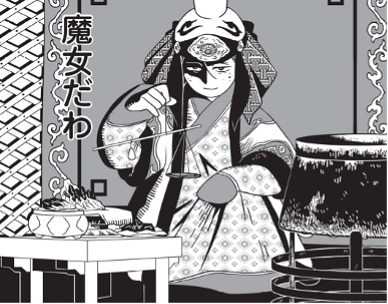

赤坂氏──ボラクチンも印象的ですね。『天幕のジャードゥーガル』以前は全くキャラ立ちしていなかったのですが、それをここまで肉付けして、すごく怖そうな、悪魔みたいな人物像を描かれたというね。これは後の世に非常に強烈な影響を与えるような気がします。

ボラクチン(第4巻23幕)

トマトスープ先生──ボラクチンは全然情報がなかった人なので、だったらもう好きなだけやろうかなと思って描きました。マンガでは、最初チンギスに嫁いで、その死後、義理の息子オゴタイと再婚した(レヴィレート婚した)人物として描きましたが、あとで実はそうではなかったと聞きまして※。もう少し先に知っていれば、違う展開を考えたかなとも思いました。まあでもここはもう創作と割り切って、いまのキャラクターのままでいこうと思っています。

※補足──本コラム「モンゴル帝国史研究者に聞く―宇野伸浩氏」参照

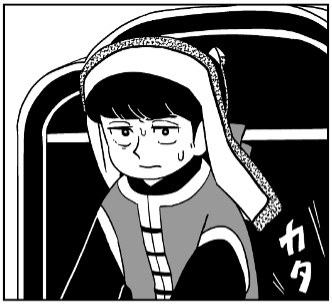

赤坂氏──そうですか。なお、グユク(オゴタイの息子)は一般的に評判がよくありませんが、私はグユクの施策を高く評価しています。そういえば、マスウード・ベクはまだ登場していないですよね。

トマトスープ先生──グユクについては私も、彼がやったことを見ると、まともでしっかりした人だったんじゃないかなと思いますね。マスウ―ドは『天幕のジャードゥーガル』のストーリーよりちょっと下の世代だと思うので、マンガで登場することはないかもしれません。彼の父マフムード・ヤラワチだけ、ネームドの形ではありませんが登場しています。

グユク(第4巻22幕)

中央がヤラワチ(第32幕)

赤坂氏──マスウードについては、中央アジアの知識人ジャマール・カルシー(jamāl al-qaršī)がアラビア語で著した、チャガタイ・ウルスの歴史書『スラーフ補遺』(al-mulḥaqāt bi-al-ṣurāḥ)に詳しく書かれています。彼はチャガタイ・ウルスの意向を受けて、イルハン国でスパイ活動も行なったりしています。モンゴルの中央アジア統治の中枢にあって上手く立ち回った、非常におもしろい人物なんですよ。

『奸臣スムバト』とジョージア/グルジア

赤坂氏──トマトスープ先生は『奸臣スムバト』(新書館、2024年~)というマンガも連載されていますよね。グルジアをテーマにしたマンガが日本で現れたのは想像を絶する話でした。なぜまたグルジアに興味を持たれたのでしょうか。

トマトスープ先生──それはやっぱりモンゴル帝国からの派生なんです。グルジア(マンガではジョージア表記)は、ジュチ・ウルスとイルハン国の間に位置するので、そのあたりの抗争がおもしろいと思いまして。とくにダヴィド6世(1225-1293)とダヴィド7世(1215-1270)の時代の話が好きで、そこから興味を持った人を中心に、北川誠一先生の著作を読んで調べていったという感じでした。

赤坂氏──私もグルジアは中高校生の頃から好きだったんです。合唱が素晴らしくて。

それからグルジアといったら、やっぱりピロスマニ(1862-1918)だと思うんですけど。

トマトスープ先生──私はグルジアを先に知って、調べていったら有名な画家がいるということでピロスマニを知りました。

赤坂氏──「百万本のバラ」という歌がありますけど、その歌詞の主人公、百万本のバラを貴方に貴方に貴方にあげて破産してしまった画家は、ピロスマニがモデルですが、今日は画集『ニコ・ピロスマニ』(文遊社、2008年)を持ってきたんですよ。(トマトスープ先生に画集を手渡す)タマラ女王(タマルとも、ジョージア王国最盛期の女王、ダヴィド6世とダヴィド7世の祖母)とショタ・ルスタヴェリ(叙事詩『豹皮の勇士』をタマラ女王に捧げた詩人)の絵が数点あります。

トマトスープ先生──こちらの絵がショタ・ルスタヴェリ、タマラ女王に『豹皮の勇士』という叙事詩を献上したと言われる人物です。

※補足──タマラ女王や『豹皮の勇士』はマンガ『奸臣スムバト』でも言及されています。

赤坂氏──この「天使の舞う復活祭の祭壇と子羊」って絵の、この天使、顔面に翼がついて浮遊しているの、すごいでしょう。

トマトスープ先生──(羊の絵を見ながら)この地域にはこういうお尻の大きい羊がいるんです。ラクダのこぶみたいに脂肪をためておくので、こんな感じになるらしいです。

赤坂氏──内モンゴルには、尾があまりに巨大すぎて、台車の上に尾を載せてそれを羊自身に牽かせる、という羊もいるみたいです。ちなみに私は「グルジア」と呼ぶ世代なのですが、若い人は「ジョージア」になっていて、これも非常に年代を感じるなあと思います。「ジョージア」って言われると、「気分は、ジョージア。」って、缶コーヒーを連想してしまうんで。それに、「グルジア」は正教(東方正教会)的な言い方でしょう。国の自称は「サカルトヴェロ」(意味はカルトヴェリ人の土地)ですが。

トマトスープ先生──カルトヴェリ人の土地という意味ですよね。グルジア国内にはカルトヴェリ人以外の人々もいますね。

赤坂氏──そうですね。スヴァン人とかメグレル(ミングレル)人とか。やはり、どう呼ぶかは難しい問題ですね。トマトスープ先生はグルジアに行かれたことありますか。

トマトスープ先生──首都のトビリシに一回だけ、大学生のときに行きました。もう少し後にアルメニアにも行って、当時オルべリアン家について調べていたので、ノラヴァンク修道院など関連の史跡を見学しました。岩山の崖下に川が流れていて、村があってっていう、あの景観は見ておいてよかったなと思います。『奸臣スムバト』の描写でも相当影響を受けました。

赤坂氏──エチミアジン(アルメニア正教会の総本山)には行かれましたか?

トマトスープ先生──行けなかったんですよ……いろいろ回ろうとすると本当に時間がかかりますね。

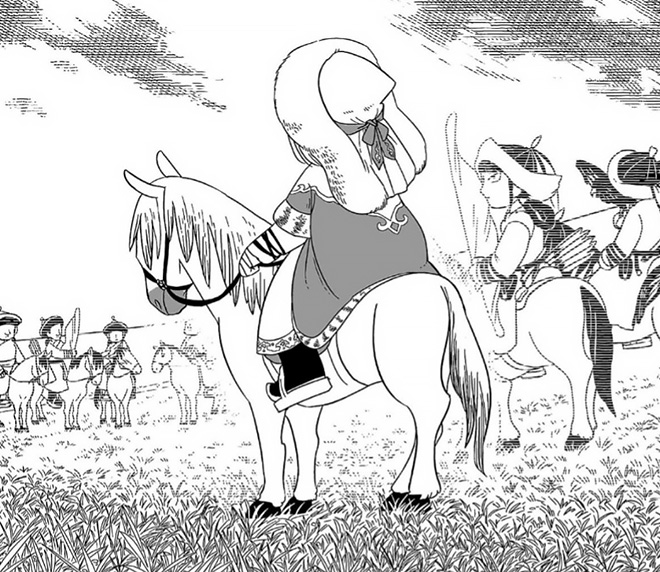

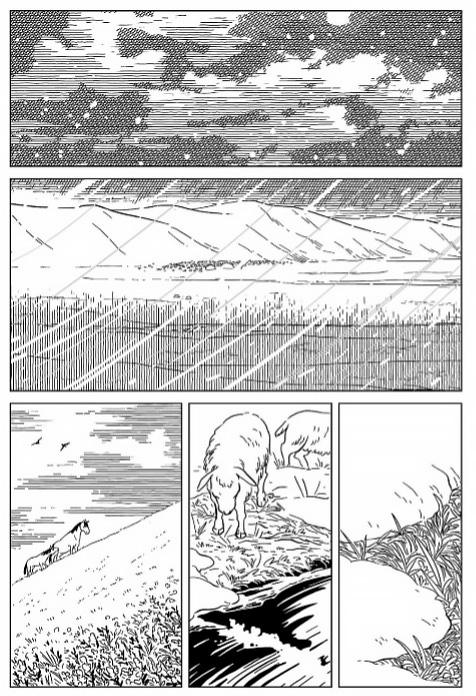

コラム筆者・谷川──『奸臣スムバト』第1巻を拝読しましたが、おっしゃる通りの景観がとても魅力的で、現地に行ってみたいなあという気持ちが沸き起こりました。『天幕のジャードゥーガル』でも、低い丘と高い丘が織りなす草原や、草をふみふみ歩く家畜など、きっと帝国時代から現代まで変わっていないんだろうなと思うような景観が、リアルな空気感を持って描かれていて感動します。

冬から春へ向かう草原の風景(第1巻7幕)

トマトスープ先生──これからも気を抜かず頑張って描こうと思います。最近はお話の舞台がカラコルムに移ってきて、取材※で実際に見た場所を描けるようになりましたので。

※補足──トマトスープ先生と編集者・津田氏が行かれた取材旅行について、詳しくは本コラム「遺跡・博物館巡り【2024年5月最新】」

赤坂氏──さて、そろそろ時間ですかね。日本の大学で授業をしていても、『天幕のジャードゥーガル』を知っている人、けっこう多いんですよ。これをきっかけにモンゴル帝国史に関心を持つ方がどんどん増えて、研究を志す人も増えるかなと思っています。トマトスープ先生の今後のさらなる健筆を期待しております。

トマトスープ先生──ありがとうございます。

最後になりますが、座談会にご参加くださったみなさま、誠にありがとうございました!

次回は5月25日更新です。▶︎▶︎▶︎マンガ本編はこちらから

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@Souffle_life

@Souffle_life