『ムーちゃん通信』赤沼美里 発達障害と自閉症がもっと身近になるコラム!

ムーちゃん通信#40「特別支援学級ってどんなところ?」

全国の小・中学校に設置されている「特別支援学級」について解説します!

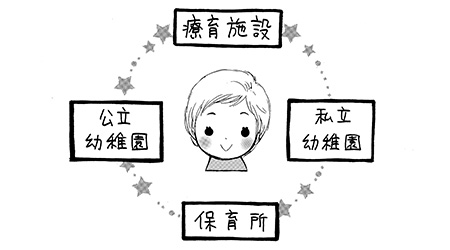

発達障害のある子が在籍する学級のこと

特別支援学級は、小・中学校内に設置された障害のある子が在籍する学級のことで、一人ひとりの特性に合わせた学びの場です。最大の特徴は、1クラスの定員が8名と少人数制で編制されていることでしょうか。障害の種別(知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害)に応じた学級が設けられています。

その子に合わせたカリキュラムで教科を学ぶだけでなく、日常生活のスキルやコミュニケーションのサポートも行われます。朝の会や体育、音楽、給食などで通常の学級の授業に参加し、交流する機会もあるんですよ。

【専門性の確保が課題】

一方で、特別支援学級には「専門性」についての大きな課題があります。特別支援学級では、特別支援学校教諭等免許状の保有が望ましいとされているにもかかわらず、その保有率はわずか32.7%にすぎません(令和4年12月現在)。これでは先生によって、教育の質にはばらつきが出てしまいますよね。

【自閉症・情緒障害特別支援学級が足りない自治体も】

さらなる課題は、自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒学級)の地域間格差です。たとえば東京都の小学校情緒学級は、62市区町村中28自治体のみ、なんと167学級しかありません。神奈川県(1,728学級)や大阪府(2,662学級)と比べても、大幅に少ない状況です(令和5年現在)。必要な支援を受けられなくて困っている子がいます。

発達障害の子は学校がつらく、不登校になりやすい

近年、発達障害が不登校の一因であることが、さまざまな調査から明らかになっています。興味深いのは、発達障害のある不登校の子が特別支援学級に転籍した結果、その全員が登校できるようになったとの報告です。つまり、子どもの特性に合わせた特別な支援や配慮があれば、発達障害があっても安心して学校生活を送れるということ。筆者自身も当事者の親として、子どもたちが自分らしく学べる場の整備と、特別支援教育のさらなる充実を心から願っています。

「ムーちゃんと手をつないで~自閉症の娘が教えてくれたこと~」8巻より

【参考サイト】(urlは省略)

・文部科学省『教育支援資料』

・文部科学省『特別支援教育資料(令和4年度)第2部調査編』(2024)

・東京都教育委員会『令和5年度公立学校統計調査報告書

学校調査編』(2023)

・神奈川県教育委員会『令和5年度特別支援教育資料』(2023)

・大阪府教育庁『大阪の支援教育令和6年度版』(2024)

・田中謙、小田和歩『知的障害特別支援学級および自閉症・情緒障害特別支援学級における交流及び共同学習実践に係る教員の意識の特質―実践経験を有する教員への聞き取り調査結果による事例分析―』(日本大学文理学部人文科学研究所研究紀要、2022)

・加茂聡、東條吉邦『発達障害と不登校の関連と支援に関する現状と展望』(茨城大学教育学部紀要、2010)

・宮尾益知『特集

不登校のリハビリテーション医療・支援 発達障害と不登校―社会からの支援がない子どもたち:2Eの観点からー』(The Japanese Journal of Rehabilitation、56巻6号、2019)

・鈴木菜生他『不登校と発達障害:

不登校児の背景と転帰に関する検討.(脳と発達、49巻4号、2017)

(2024/11/30参照)

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@Souffle_life

@Souffle_life