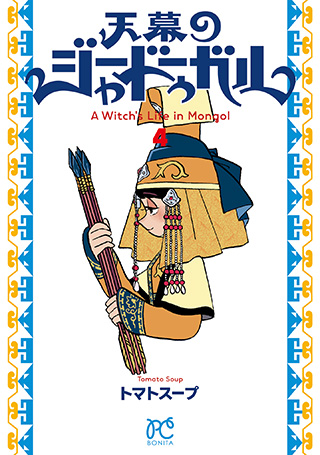

『もっと!天幕のジャードゥーガル』谷川 春菜 マンガがもっと楽しくなる必携コラム!隔月25日更新!

もっと!天幕のジャードゥーガル モンゴル帝国成立前夜の時代と求められたリーダー像

モンゴル国立大学研究員・谷川春菜さんによる、大好評のモンゴル帝国コラム連載!

このコラムでは、マンガ『天幕のジャードゥーガル』の舞台となった地の歴史や文化を連載形式で解説しています。

最新話第28幕の20ページに「もしも草原を統一したのがモンゴル族ではなくメルキト族だったら」というセリフがありました。歴史に“もしも”はないといわれますが、実際のところ、モンゴル帝国成立直前の状況を考えると、もしもいくつかの条件が違ったなら、チンギス・カン以外がリーダーになるルートもあったかも…?と想像する瞬間はたしかにあります。

(注1)

これに関連して今回のコラムでは、モンゴル帝国成立前のユーラシア大陸中央部とはどのような時代だったのか、チンギスがリーダーに選ばれた理由とは何かについて紹介します。

歴史のサイクル

ユーラシア大陸に生きた人々の歴史を少し長い目でみてみると、そこにはサイクル――大陸の大部分を巨大帝国が統一する時代と、巨大帝国が軒並み危機を迎え、世界が分裂する時代との繰り返し――が認められる、という説があります。

統一(~2世紀頃)巨大帝国:漢、匈奴、マウリヤ朝、ローマ帝国

↓

分裂(3~6世紀頃)

↓

統一(7~8世紀頃)唐、突厥、ウイグル、吐蕃、アッバース朝、ビザンツ帝国

↓

分裂(9~12世紀頃)

↓

統一(13~14世紀頃)モンゴル帝国

この説によれば、モンゴル帝国成立前の時期は9~12世紀で区切られ、世界が分裂する時代にあたるようです。この時代のユーラシア大陸では、たしかに多様な国家や文化、宗教が並び立ち、中世温暖期といわれる穏やかな気候に包まれて、人口の増加、農業や商業の拡大、遠距離交易の発展が進みました。

たとえばユーラシア大陸東部の中国・宋では、安定した気候のもと、農業や商業の発達、都市の繁栄がみられました。その北隣には遼、西夏、金といった、いわゆる征服王朝タイプの新興国家が並び立ち、独自の文化(遼の契丹文字、西夏の西夏文字、金の女真文字など)が花開きました。同時期の日本でも、独自の国風文化(代表的作品として、今年2024年の大河ドラマ「光る君へ」主人公・紫式部の『源氏物語』)が生まれました。

また同じころ、トルコ系の人々がユーラシア大陸中央部から西部へ大移動し、奴隷軍人(マムルーク)として重用されたり、セルジューク朝を建国したりしました。アッバース朝の君主(カリフ)はイスラーム社会の最高指導者ですが、その権威は10世紀頃から失墜し、代わってブワイフ朝やファーティマ朝、ホラズム・シャー朝などが勢力を伸ばし、各地で分派の動きが活性化しました。ユーラシア大陸南部に目を転じれば、海上交易ルートを掌握したインドのチョーラ朝やジャワ島のクディリ朝の繁栄がみてとれます。(注2)

(注1) マンガの中でオゴタイが「結局 彼ら(メルキト)も同じことをしたって/金を滅ぼし/西域へ進攻して」と言っています。これについて、上述のサイクルをふまえて考えると、たとえもしもモンゴル帝国がなかったとしても、いずれどこかしら他の勢力が台頭し、周囲に侵攻して巨大帝国を作っただろうというのは、妥当な予想なのかもしれません。

(注2) 向正樹「モンゴル帝国とユーラシア広域ネットワーク」秋田茂編『グローバル化の世界史』ミネルヴァ書房、19~70ページ(とくに19、23~31ページ)、2019年

空白のモンゴル高原

ここまで広めの視点でみてきましたので、ここからはモンゴル高原、とくにゴビ砂漠以北に絞っていきましょう。

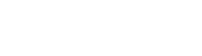

古来モンゴル高原には、匈奴(紀元前3~紀元後1世紀)、鮮卑(1~4世紀)、柔然(4~6世紀)、突厥(6~8世紀)、ウイグル(8世紀半ば~840年解体)といった、ユーラシア大陸中央部に大きく広がる遊牧国家が、入れ代わり立ち代わり栄えてきました。しかしモンゴル帝国成立(1206年)直前の12世紀後半は、こうした大国が現れない“空白”の時代でした。

空白の間、モンゴル高原には遊牧民の勢力が林立していました。大きめの勢力でも小さな国程度、その他は、後にチンギス・カンを輩出することになる勢力も含め、もっと小規模な集団だったようです。

こうした群雄割拠の状態が長く続くなかで、遊牧民の間で自分たちを統一してくれるリーダーの出現を望む気運が高まっていったのかもしれません。ただ、その過程を詳しく知るには、歴史書の記録が足りないのが現状です。

はっきりしているのは、1203~1206年のわずか4年間に、テムジン(のちのチンギス・カン)がケレイトのトオリル、ナイマンのタヤン・カン、メルキトのトクトア・ベキといった周辺勢力の有力者を次々に撃破して、モンゴル高原の遊牧民を統一し、ライバルのジャムカや親戚内の敵対者を処刑して、ついにモンゴル帝国を建国したということです。

この4年間の戦いはいわば、遊牧民統一のリーダーを選ぶレースだったとみなされています。リーダー候補は他にもいたけれども、勝ち残ったのはテムジンだったというわけです。(注3)

それでは、彼が勝ち残れた理由とはなんだったのでしょうか。

(注3) 杉山正明『大モンゴルの世界―陸と海の巨大帝国』第1章「中央ユーラシア世界」5「モンゴルへの道」、第2章「モンゴルの出現」1「チンギス・カンの不思議さ」KADOKAWA、2014年

草原が生んだリーダー

テムジンがリーダーになれた理由については、これまでさまざまな議論が行われてきました。ここでは、考古学の観点から研究を進めている白石典之氏の見解を紹介します。

1203年以前のテムジンの前半生には不明なところが多いのですが、『元朝秘史』によると、生まれは名門で、子どものころ父イェスゲイが毒殺されてからは、貧しい幼少期、青年期を送ったと伝わっています。そのまま一介の遊牧民として、歴史に名をとどめることなく、一生を終えても不思議ではありませんでした。

流れが変わったのは、ヘルレン川上流のブルギ・エルギという場所で鉄資源と出会ったときだと考えられます。後にテムジンは、馬と鉄の産地で交通の要衝でもあるバヤン・オラーンという地を手に入れ、そこに拠点を移すのですが、これはブルギ・エルギで鉄を入手した彼が、騎馬軍団の機動力向上と鉄資源の安定確保というヴィジョンを抱き、馬、鉄、道を重視するようになった、その表れと考えられます。

バヤン・オラーンを拠点とした後、テムジンは鉄製馬具の軽量化に取り組みます。これは、馬体への負担軽減や鉄素材の節約を目指したものとみられます。鉄製馬具の軽量化自体は、当時周辺の騎馬軍団で広く行われていました。ここでの彼の独自性は、鉄資源の輸入にあたって、従来の鉄鉱石より加工が楽なインゴットを選んだこと、またこれまで金のみから輸入していたのを、西夏や謙謙州といった他の産地を攻略し、道を整備して、安定して輸入できるようにしたことです。道の整備により、高原内の生産活動は飛躍的に進歩し、モンゴルの人々の生活の向上が図られたと考えられます。

テムジンがこうした戦術を発想できた背景に、遊牧生活の知恵が反映されていると、白石氏は指摘します。彼以外にも、遊牧民の勢力を率いる者たちのなかには同様の発想を持った者はいたでしょう。ただテムジンは父の死後、長く貧しい遊牧生活を送ったため(英雄譚の苦労エピソードとして盛られた分を差し引いて考えても)遊牧に対し格段に深いリテラシーを持っていたと想像できます。このことが、他者と一線を画し、最終的にリーダーに選ばれた、その理由なのかもしれません。(注4)

(注4) 白石典之『モンゴル帝国誕生―チンギス・カンの都を掘る』第7章「故郷を慈しむ」1「草原が生んだリーダー」講談社、2017年

次回は4月25日更新です。▶︎▶︎▶︎マンガ本編はこちらから

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@Souffle_life

@Souffle_life