『もっと!天幕のジャードゥーガル』谷川 春菜 マンガがもっと楽しくなる必携コラム!隔月25日更新!

乙未籍冊と丙申年分撥

モンゴル国立大学研究員・谷川春菜さんによる、大好評のモンゴル帝国コラム連載!

このコラムでは、マンガ『天幕のジャードゥーガル』の舞台となった地の歴史や文化を連載形式で解説しています。

先月(2024年11月25日)更新の第34幕に、主人公ファーティマがドレゲネに対し、モンゴル帝国の旧金国領支配について説明する一幕がありました。

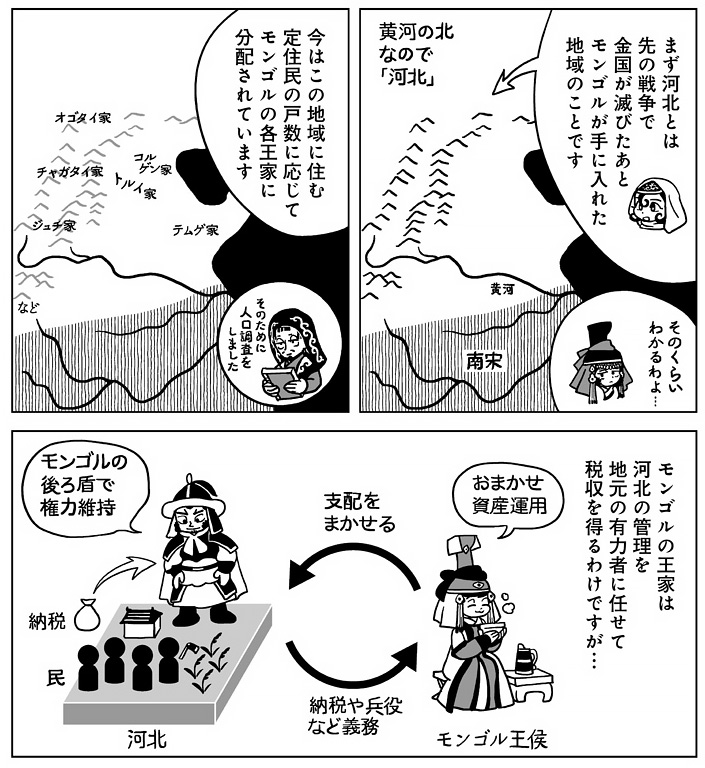

ファーティマの説明(第34幕、単行本未収録)

上のコマでファーティマが言った、「河北とは先の戦争で金国が滅びたあとモンゴルが手に入れた地域のことです」「今はこの地域に住む定住民の戸数に応じてモンゴルの各王家に分配されています」というセリフは、モンゴル帝国が実際におこなった施策を端的に表しています。

今回のコラムでは、このセリフの行間を埋める(?)かたちで、モンゴル帝国がいかにしてこの地域を手に入れ、支配体制を作り上げていったのかを解説していきたいと思います。

「河北とは先の戦争で金国が滅びたあとモンゴルが手に入れた地域のことです」

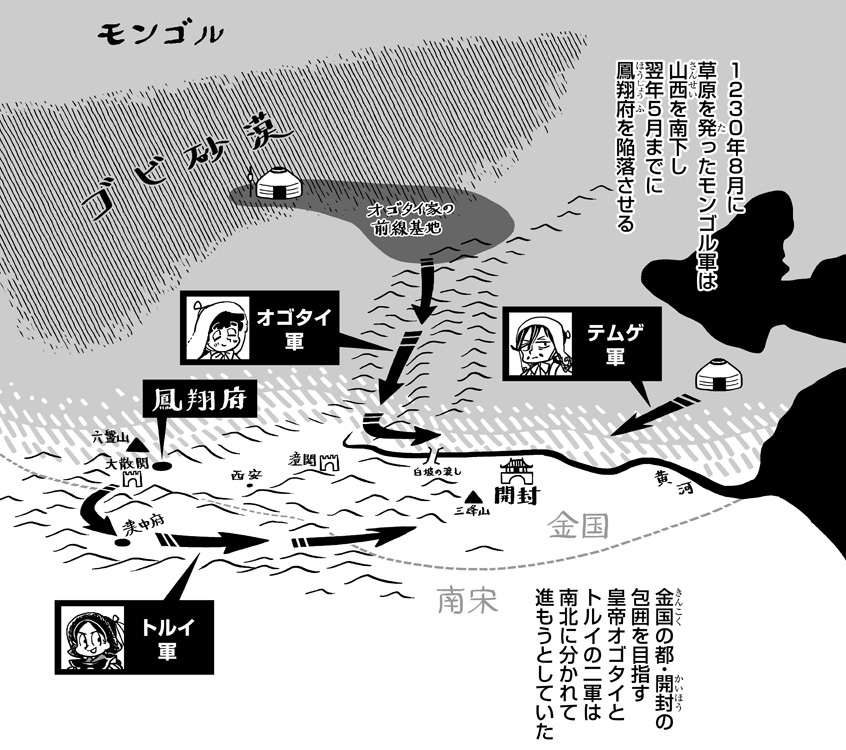

モンゴル帝国の金国侵攻は、マンガ本編の第35幕から遡ること25年ほど前、初代皇帝チンギス・カン治世の1211年に始まりました。その後、チンギスの跡を継いで皇帝になったオゴタイ・カアンが、1230年、弟トルイや叔父テムゲとともに大軍を率いて金国に攻めこみ、1232年に金国軍主力を撃破、1234年に金国は滅亡を迎えます。

1230年からの戦いは、マンガ本編の第15~18幕(第3巻収録)でも詳しく描かれました。

1230年からの戦い(第17幕、第3巻収録)

戦後すぐの1235年、皇帝オゴタイは新たに手に入れた支配地域の戸籍簿作成を命じ、翌1236年、その戸籍簿に基づいてモンゴルの王家や功臣たちに民・土地を分配しました。ちなみにこの戸籍簿は「乙未籍冊」、分配は「丙申年分撥」と呼ばれています。「乙未」(きのとひつじ/いつび)と「丙申」(ひのえさる/へいしん)はそれぞれ六十干支のひとつで、戸籍簿作成と分配の年を示しています。

戸籍簿の作成を率いたのはシギ・クトクという人物です。彼は幼少期にチンギスに拾われて養子として育てられました(注1)。

1206年、シギ・クトクはチンギスから「断事官(ジャルグチ)」に任命されます。その任務は、帝国の民を王家や功臣に分配し、その分配に異議を唱える者を裁いて、分配と裁きの内容を「青い帳冊(フフ・デプテル)」に記録するというものでした。その後1215年にチンギスが金国の都を陥落させた際には、戦利品の調査と分配を担ったということです。チンギス死後、その跡を継いだオゴタイの治世でも、シギ・クトクは断事官をつとめ、戸籍簿の作成とそれに基づく民・土地の分配に携わることになりました。

向かって右の断事官がシギ・クトク(注2)(第20幕、第3巻収録)

モンゴル帝国など遊牧民を中心とする国にとって、民は税を納めてくれる財産です。この財産をいかに上手に分配するかが、国家を運営していくうえで非常に大事でした。モンゴル帝国の民と彼らが暮らす土地は、名目上、皇帝ひとりの持ち物ですが、実際は王家や功臣の共有財産として分配されていました。分配を受けた者はそれを自身の部下に分配し、その部下はさらに自身の部下に分配していくので、ピラミッド状の重層的な分配構造ができあがります。この構造はそのままモンゴル帝国の権力構造を意味していました。この構造の連結点で分配を正しく行い、秩序を保つ役割を果たしたのが断事官だったのです。(注3)

人口調査完了の完成を祝う宴(第32幕、単行本未収録)

戸籍簿には111万余戸が登録され、そのうち徴兵の対象となりえたのは100万4656戸でした。このとき登録された人々のなかには、戦争中に捕虜にされたり降伏したりして、モンゴル支配者層(王家や功臣たち)の持ち物になっていた者も含まれており、その数は旧金領人口の半数にのぼったそうです。このことから、戸籍簿の作成とそれに基づく民・土地の分配は、それまでモンゴル支配層がばらばらに持っていた捕虜、降伏者をまとめて記録し、再整理する意味があったと考えられています。(注4)

注1) 宇野伸浩「チンギス・カン前半生研究のための『元朝秘史』と『集史』の比較考察」『人間環境学研究』7、2009年、57~74ページ(とくに59~64ページ)

注2) トマトスープ先生のX(旧Twitter)投稿

https://x.com/Tsoup2/status/1827684571766554958

注3) 四日市康博「ジャルグチ考―モンゴル帝国の重層的国家構造および分配システムとの関わりから」『史学雑誌』114(4)、2005年、443~472ページ(とくに444~450ページ)

四日市康博「モンゴル帝国の国家構造における富の分配と所有ー遊牧社会と定住社会、中華世界とイラン世界」今西裕一郎編『九州大学21世紀COEプログラム「東アジアと日本―交流と変容」総括ワークショップ報告書』2007年、165~181ページ(とくに167ページ)

注4) ただし、保有者(主人)と同居し、その家で奴婢として使われていた者たちは、引き続き奴婢として保有が認められ、皇帝の民戸として登録されることはありませんでした。

松田孝一「モンゴルの漢地統治制度―分地分民制度を中心として」『待兼山論叢―史学篇』11、1978年、33~54ページ(とくに35~37ページ)

松田孝一「モンゴル帝国領漢地の戸口統計」『待兼山論叢―史学篇』19、1985年、25~45ページ

「今はこの地域に住む定住民の戸数に応じてモンゴルの各王家に分配されています」

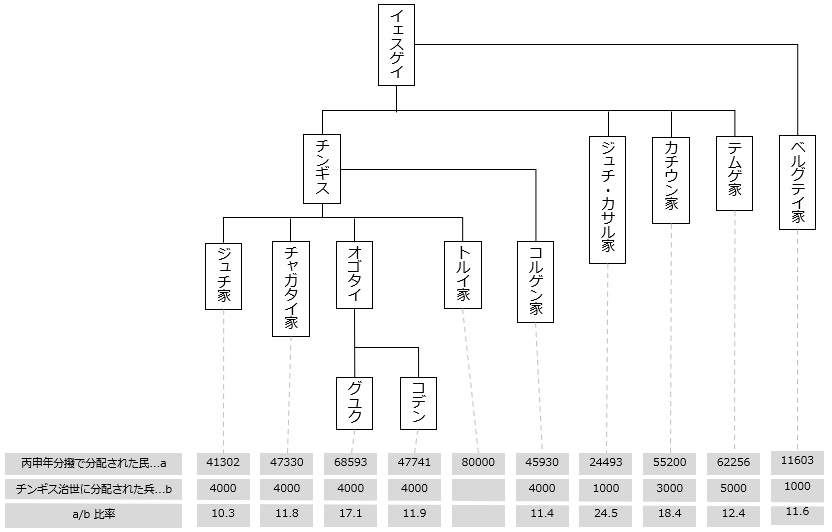

各王家には実際、どのくらいの戸数の民が分配されたのでしょうか。おもな王家への分配を家系図と共にまとめてみると、下の図のようになります。

王家の家系図と分配

ジュチ家、チャガタイ家、コルゲン家、テムゲ家などは、チンギスの治世にそれぞれの王家に分配されたモンゴル兵数の10倍程度の分配を受けており、この10倍というのが、ひとつの基準としてあっただろうと想定されています。

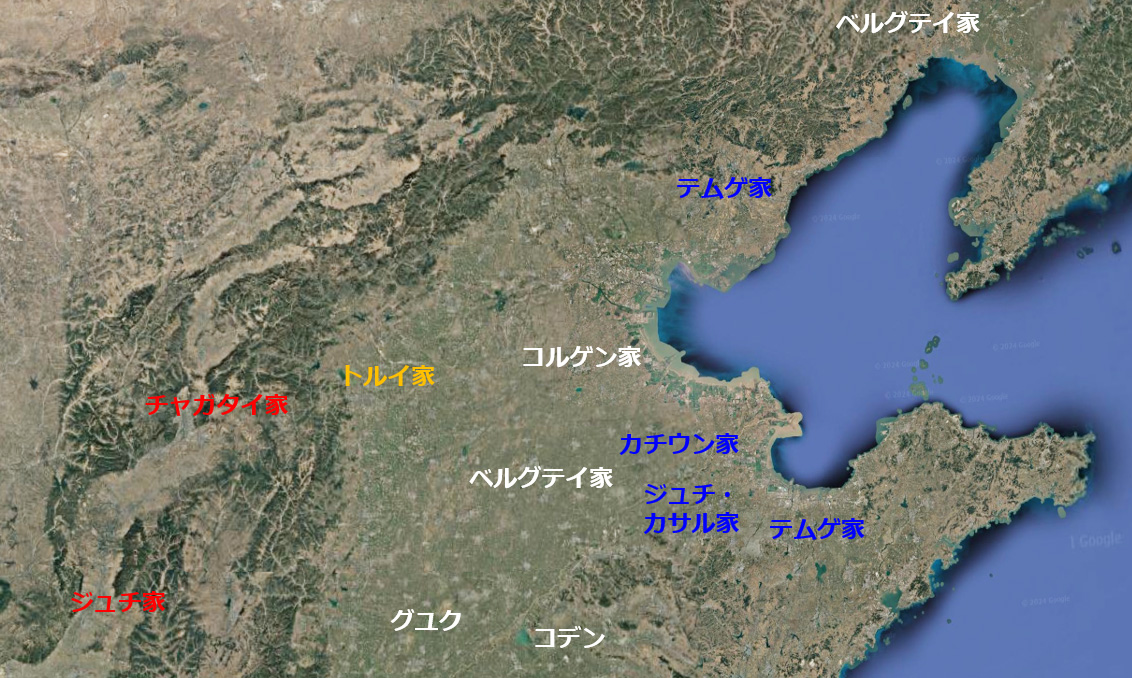

各王家に分配された地の地理関係は下の地図の通りです。(実際の分配は飛び地が入り組んで複雑ですが、ここでは大まかな位置を示しました。)

分配された地(Google Earthより筆者作成)

上の地図で赤色で示した王家は、モンゴル高原のなかでも西方に勢力をもち、黄色で示した王家は中央、青色で示した王家は東方に勢力を持っていました。このことから、各王家に分配された土地の配置と、モンゴル高原での各王家の勢力配置には、ある程度の一致があったということがわかっています。(注5)

こうして分配された土地では、皇帝任命の漢人などの地方官が徴税を行い、税収のうち一定額を領主の王家に送金していました。王家側はこの送金をただ受け取るだけでなく、さまざまな方法を用いて現地での影響力を確保していましたが、これについてはまた回を改めて解説したいと思います。(注6)

(注5) なお、王家以外への分配として、有力な功臣に対しては、モンゴル高原の兵数の5倍程度が何らかの基準として設けられていたようです。

松田孝一「窩闊台汗の「丙申年分撥」再考1―「答里真官人位」の寧海州分地について」『西域歴史語言研究集刊』第4輯、115~134頁、2010年

松田孝一「オゴデイ・カンの「丙申年分撥」再考2―分撥記事考証」『立命館文學』619、722~707頁、2010年

次回は1月25日更新です。▶︎▶︎▶︎マンガ本編はこちらから

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@Souffle_life

@Souffle_life