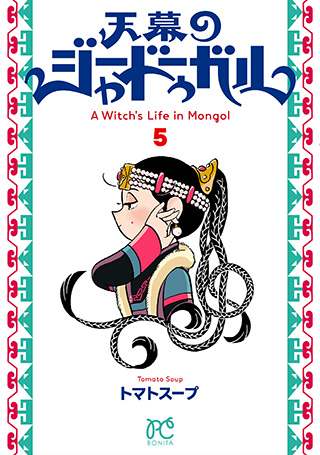

『もっと!天幕のジャードゥーガル』谷川 春菜 マンガがもっと楽しくなる必携コラム!隔月25日更新!

キャラクター相関図とかんたん人物事典

モンゴル国立大学研究員・谷川春菜さんによる、大好評のモンゴル帝国コラム連載!

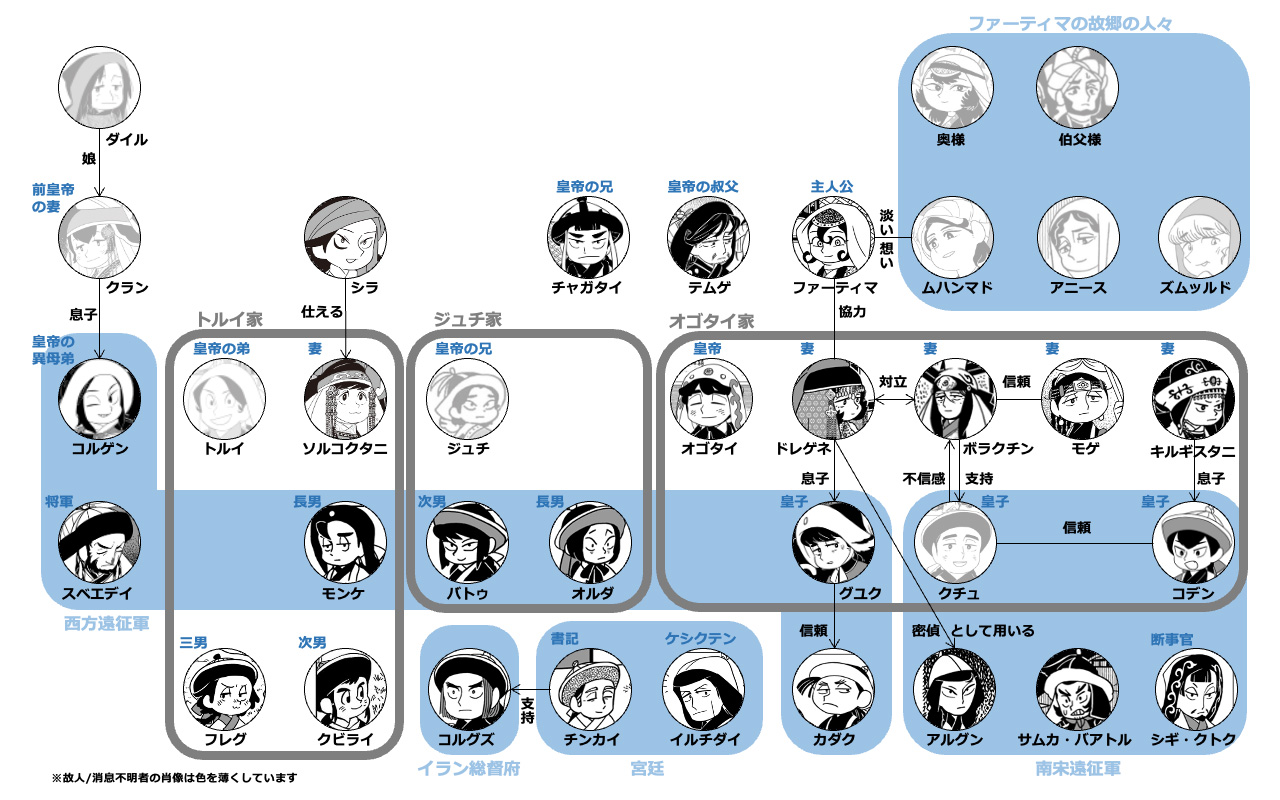

このコラムでは、マンガ『天幕のジャードゥーガル』の舞台となった地の歴史や文化を連載形式で解説しています。最新話第35幕では、モンゴル帝国の複雑な政争が鮮やかに描かれていましたね! 魅力的な政治劇には、たくさんの登場人物と入り組んだ関係性がつきもの……ということで今月のコラムでは、マンガ本編にもとづくキャラクター相関図と、歴史書や研究にもとづくかんたんな人物事典を作ってみました。少しでも読者の皆さまのお役に立てれば幸いです。

キャラクター相関図(第35幕の舞台である1236年時点での状況)

人物事典(あいうえお順、第35幕の舞台である1236年時点での状況)

■アルグン(アルグン・アカとも)

オイラト族出身。ある飢饉の年、困窮した父により牛のもも肉1本という値段で売られ、皇帝オゴタイの傅育係イルケの奴隷になりました。のちにイルケの息子イルチダイがオゴタイの夜間警護(ケシクの宿衛/ケプテウルという役職)を務めることになった際、アルグンは従士としてイルチダイに同行しました。そこでアルグンは才能を発揮し、重要な役職に抜擢されていくことになります。

ラシード゠アッディーン著、金山あゆみ訳注、赤坂恒明監訳『集史―「モンゴル史」部族篇 訳注』「ジャライル部族」「オイラト部族」風間書房、2022年

志茂碩敏『モンゴル帝国史研究 正篇―中央ユーラシア遊牧諸政権の国家構造』第2部1章1「ジャライル部族」東京大学出版会、2013年

■イルケ(イルゲ、イルゲイ、イルカイ・ノヤンとも)

ジャライル族出身。皇帝オゴタイの傅育係(王傅、アター゠ベク、師父とも)として、オゴタイが幼い頃からその養育や補佐を行ってきた人物です。息子イルチダイをオゴタイのケシクの任に就かせ、その際、奴隷アルグンを従士として付き添わせました。

ラシード゠アッディーン著、金山あゆみ訳注、赤坂恒明監訳『集史―「モンゴル史」部族篇 訳注』「ジャライル部族」「オイラト部族」風間書房、2022年

志茂碩敏『モンゴル帝国史研究 正篇―中央ユーラシア遊牧諸政権の国家構造』第2部1章1「ジャライル部族」東京大学出版会、2013年

■イルチダイ

ジャライル部族出身。皇帝オゴタイの傅育係イルケの息子で、オゴタイのケシクを務める。ケシク着任時、奴隷アルグンを従士としていました。イルケの妻の一人と密通した過去を持っています。

ラシード゠アッディーン著、金山あゆみ訳注、赤坂恒明監訳『集史―「モンゴル史」部族篇 訳注』「ジャライル部族」「オイラト部族」風間書房、2022年

志茂碩敏『モンゴル帝国史研究正篇―中央ユーラシア遊牧諸政権の国家構造』第2部1章1「ジャライル部族」東京大学出版会、2013年

■オゴタイ(オゴデイ、ウゲデイとも)

モンゴル帝国第2代皇帝で、初代皇帝チンギスの三男。イラン総督府の設立、金国や南宋、西方への遠征、首都カラコルムの建設、駅伝網の整備などを行いました。

オゴタイの人柄について、歴史書『集史』では寛大さ、とくにイスラームの信仰を持つ商人たちに対する気前のよさが強調されています。実際、オゴタイは商人から気前よく高値で商品を買い上げ、そうすることで商人たちの往来を促進し、たくさんの西アジア産の商品を手に入れることに成功しました。なかでも絹織物、宝石、馬は、宮廷の儀式を彩ったり、家臣に下賜するのに不可欠な品物でした。

宇野伸浩「オゴデイ・ハンとムスリム商人:オルドにおける交易と西アジア産の商品」『東洋学報』70(3・4)、201~234ページ、1989年

■オルダ

皇帝オゴタイの甥(オゴタイの長兄ジュチの長男)。モンゴル帝国西方への遠征に参加中です。

■カダク

ナイマン族出身。皇帝オゴタイの長男グユクの傅育係(王傅、アター゠ベク、師父とも)として、グユクが幼い頃からその養育や補佐を行ってきた人物です。景教(ネストリウス派キリスト教)を信仰していたそうです。

ジュワイニー『世界征服者の歴史』(英訳John Andrew Boyle, The History of the World-Conqueror 1, Manchester: Harvard University Press, p.259, 1958年)

本田實信『モンゴル時代史研究』東京大学出版会、118~119ページ、1991年

■カマールッディーン

「叡智の学(ヒクマ)」の諸学、特に数学に精通していた人物です。ここで「叡智の学」というのは、まずもって哲学、その下位分野として論理学・倫理学・数学などを示します。

トゥースィー『行動と道程』(英訳Seyyed Jalal Hosseini Badakhchani, Contemplation and Action: The Spiritual Autobiography of a Muslim Scholar, London: I.B. Tauris, 1998年)

諫早庸一氏のご教示による

■キルギスタニ

皇帝オゴタイの妻の一人。前皇帝チンギスに嫁ぎましたが、死別した後、オゴタイに嫁ぎなおし、オゴタイとの間に息子コデンを授かったと言われています。チンギスの妻であったキルギスタニにとって、オゴタイは義理の息子にあたります。夫の死後、義理の息子に嫁ぐというのは、当時のモンゴルで広く行われていた再婚の習慣です。

なお、マンガ本編に登場するキルギスタニは再婚ではなく、最初からオゴタイに嫁いでいたという設定です。史実のキルギスタニとは別人ですが、その名前を借りたキャラクター(オゴタイの妻の一人で、コデンの生母)として登場しています。

劉迎勝「元太宗収継元太祖后妃考―以乞里吉忽帖尼皇后与闊里桀担皇后為中心」『民族研究』2019年1期、86~96ページ

■クチュ(グチュとも)

皇帝オゴタイの息子。次期皇帝候補と目され、南宋遠征では総司令官を務めていましたが、遠征の途上で1236年に亡くなりました。

■クビライ(フビライとも)

皇帝オゴタイの甥(オゴタイの末弟トルイの次男)。

■グユク

皇帝オゴタイとその妻ドレゲネの間に生まれた息子。モンゴル帝国西方への遠征に参加中です。

■クラン

ウハズ・メルキト族の長ダイル・ウスンの娘。前皇帝チンギスに嫁ぎ、コルゲンという息子をもうけました。

■コデン

皇帝オゴタイの息子。南宋への遠征に参加中です。

■コルグズ

ウイグル人。幼くして父を亡くしましたが、文字の習得に励み、ジュチ(当時の皇帝チンギスの長男)にその能力を認められ、召し抱えられます。その後、皇帝オゴタイの命令によって設置されたイラン総督府で書記を務め、ジュチ家の利益を代表する役割を果たしました。初代総督チン・テムルの信頼も厚く、1235年頃には、宮廷に送る使節団の一人に抜擢され、雄弁な報告でオゴタイを喜ばせたということです。ちなみにこのときコルグズは大書記官チンカイと知り合い、その庇護を得ることになります。使節団が総督府に帰り着く前に、初代総督チン・テムルが亡くなり、後任にノサルという人物が任命されましたが、彼は老齢であったため、実権はコルグズに移っていきました。

本田實信「阿母河等處行尚書省考」『北方文化研究』2、89~110ページ(とくに96~97ページ)、1967年(再録:『モンゴル時代史研究』第2章「モンゴルとイスラム」第7節「阿母河等処行尚書省」東京大学出版会、1991年)

坂本勉「モンゴル帝国における必闍赤=bitikci―憲宗メングの時代までを中心として」『史学』42(4)、81~111ページ(84~86ページ)、2012年

■コルゲン

前皇帝チンギスとその妻の一人であるクランとの間に生まれた息子。モンゴル帝国西方への遠征に参加中です。

■サムカ・バアトル(史天沢とも)

真定(現在の中国河北省石家荘市周辺)を本拠に活動した武人。金国に仕えていましたが、1211年からチンギス率いるモンゴル帝国軍の侵攻を受け、モンゴル側につきました。1236年、サムカ・バアトルが本拠とする真定はトルイ家の領地となり、トルイの妻ソルコクタニの管理下に入りました。以後サムカ・バアトルは、ソルコクタニのもとで真定現地の行政長官を務めることになります。1235年からは南宋遠征にも参加しました。

松田孝一「モンゴル国発見の史格の墨書について」『13、14世紀東アジア史料通信』21、日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(B)「河南・山西地区の多民族融合社会史の研究―石刻史料による中国地域社会史解明の試み」1~8ページ、2013年

■シギ・クトク(断事官)

幼少期にチンギスに拾われて養子として育てられ、1206年から「断事官(ジャルグチ)」を務めた人物です。その任務は、帝国の民を王家や功臣に分配し、その分配に異議を唱える者を裁いて、分配と裁きの内容を「青い帳冊(フフ・デプテル)」に記録するというものでした。チンギス死後は新皇帝オゴタイのもとで断事官をつとめ、1234年にモンゴル帝国が金国を滅ぼした後は、旧金国領の戸籍簿作成とそれに基づく民・土地の分配に携わりました。

宇野伸浩「チンギス・カン前半生研究のための『元朝秘史』と『集史』の比較考察」『人間環境学研究』7、57~74ページ(とくに59~64ページ)、2009年

四日市康博「ジャルグチ考―モンゴル帝国の重層的国家構造および分配システムとの関わりから」『史学雑誌』114(4)、443~472ページ(とくに444~450ページ)、2005年

■ジュチ(ジョチとも)

皇帝オゴタイの長兄。父であり前皇帝のチンギスの命令を受けて多数の戦いに参加しましたが、1225年頃に父より先に亡くなりました。

■ソルコクタニ(ソルカクタニ・ベキとも)

ケレイト族出身で、景教(ネストリウス派キリスト教とも)を信仰していました。皇帝オゴタイの末弟トルイの妻にして、四人の息子(長男モンケ、次男クビライ、三男フレグ、四男アリク・ブケ)の母です。1232年にトルイが亡くなった後、オゴタイはソルコクタニに対し、自身の息子グユクとの再婚を求めました。ソルコクタニはこの縁談を断りつつも、真っ向からの対決を避け、オゴタイ家と一定の友好関係を保つことに成功しました。

宇野伸浩「モンゴル帝国のカトン─帝国の政治を動かした女性たち」『修道法学』44(1)、193~209ページ(とくに198~197ページ)、2021年

■ダイル・ウスン

ウハズ・メルキト族の長。娘クランをチンギスに嫁がせましたが、その後チンギスと対立し敗死しました。

ラシード゠アッディーン著、金山あゆみ訳注、赤坂恒明監訳『集史―「モンゴル史」部族篇 訳注』 風間書房、151~152ページ、2022年

■断事官

>「シギ・クトク(断事官)」の項目を参照ください

■チャガタイ

皇帝オゴタイの次兄で、非常に信頼されていた人物。また初代皇帝チンギスが遺した法令の徹底につとめ、法令違反(たとえばイスラームの沐浴習慣や家畜屠殺方法)を厳しく取り締まっていました。

ジュワイニー『世界征服者の歴史』(英訳John Andrew Boyle. The History of the World-Conqueror 2. Harvard University Press, p.271~272, 1958年)

■チンカイ

前皇帝チンギスに即位前から仕えてきた古参の家臣。1212年にはチンギスの命令を受けて屯田と都市(チンカイ城)を建設しました。この城はその後も元朝の時代を通じて機能していたことが分かっています。なお、現在のモンゴル国西部、ゴビアルタイ県シャルガ郡ハルザン・シレグ遺跡が、チンカイ城にあたると考えられています。

チンギス没後は新皇帝オゴタイのもとで、大書記官(ウルグ・ビチクチ)を務めました。書記の仕事内容は、文書の作成だけではなく、国璽の押印、宮廷にやってくる商人や外交使節の対応など多岐にわたっていました。彼らは帝国全体に仕えるというよりも皇帝個人に仕える家臣だったため、主君が亡くなるとその地位は揺らぎがちでした。景教(ネストリウス派キリスト教)を信仰していたそうです。

村岡倫、中田裕子「モンゴル西部における東西文化交流の拠点―2017年ハルザン・シレグ遺跡調 査の報告とその後」『国際社会文化研究所紀要』22、93~117ページ、2020年

坂本勉「モンゴル帝国における必闍赤=bitikci―憲宗メングの時代までを中心として」『史学』42(4)、81~111ページ、2012年

ジュワイニー『世界征服者の歴史』(英訳John Andrew Boyle, The History of the World-Conqueror 1, Manchester: Harvard University Press, p.259, 1958年)

■テムゲ

前皇帝チンギスの末弟。1236年時点では兄たちはみな亡くなっていたので、モンゴル王族の長老ポジションにありました。たいへんな子だくさんで、80人もの息子がいたといわれています。

『集史』「グユク=ハン紀」堀さと訳、Comic Market 101群雄堂書店、2022年

■トルイ

皇帝オゴタイの末弟。オゴタイが主導した金国遠征において、敵の主力を破る大活躍をみせた後、1232年に急死しました。その死の様子は『集史』、『元史』、『世界征服者の歴史』といった歴史書に記録されていますが、このうち『集史』と『元史』はトルイがオゴタイの身代わりになって亡くなったとする一方、『世界征服者の歴史』は、ただ酒の飲みすぎで死去したとしていて、詳しい真相は謎のままとなっています。

『集史』ロシア語訳Рашид ад-Дин. Сборник летописей. 2. ソ連科学アカデミー、1952年、110ページ

『元史』巻115「睿宗列伝」

『世界征服者の歴史』英訳John Andrew Boyle. The History of the World-Conqueror. Manchester 1958年、549〜550ページ

■ドレゲネ(トレゲネとも)

ナイマン族出身。ウハズ・メルキト族の長、ダイル・ウスンに嫁ぎましたが、ダイルがチンギスとの戦いに敗れた際に捕虜となり、チンギスの息子オゴタイに与えられて妻となりました。オゴタイとの間に生まれた子どもとして、息子グユクがよく知られています。

宇野伸浩「モンゴル帝国のカトン─帝国の政治を動かした女性たち」『修道法学』44(1)、193~209ページ(とくに195~197ページ)、2021年

■バトゥ

皇帝オゴタイの甥(オゴタイの長兄ジュチの長男)でジュチ家の当主。オゴタイの命令を受け、モンゴル帝国西方への遠征の総司令官を務めています。

■ファーティマ

マシュハド出身。マシュハドは現イラン東部の都市で、マンガ本編冒頭の舞台となっていた都市トゥースから南に約20kmのところに位置しています。マシュハドに侵攻したモンゴル帝国軍の捕虜となって、モンゴル高原の帝国本拠地に連行され、その後、皇帝オゴタイの妻の一人ドレゲネに仕えることになりました。

ジュワイニー『世界征服者の歴史』(英訳John Andrew Boyle. The History of the World-Conqueror 2. Harvard University Press, p.271~272, 1958年)

■フレグ

皇帝オゴタイの甥(オゴタイの末弟トルイとその妻ソルコクタニとの間に生まれた三男)。

■ボラクチン

皇帝オゴタイの妻のうち最高位にあり、道教の経典『道蔵』編纂にも携わった人物です。出身や子どもがいたかどうかなど、詳しいことは明らかになっていません。

宮紀子『モンゴル時代の「知」の東西』名古屋大学出版会、475、648ページ、2018年

■モゲ

ベクリン(メクリンとも)族出身。ベクリンがチンギスの傘下に入った際、前皇帝チンギスに嫁ぎましたが、死別した後、チャガタイにも望まれつつ、オゴタイに嫁いだといわれています。チンギスの妻であったモゲにとって、チャガタイやオゴタイは義理の息子にあたります。夫の死後、義理の息子に嫁ぐというのは、当時のモンゴルで広く行われていた再婚の習慣です。

ラシード゠アッディーン著、金山あゆみ訳注、赤坂恒明監訳『集史―「モンゴル史」部族篇 訳注』 風間書房、213~214ページ、2022年

■モンケ

皇帝オゴタイの甥(オゴタイの末弟トルイとその妻ソルコクタニとの間に生まれた長男)。

モンゴル帝国西方への遠征に参加中です。

次回は3月25日更新です。▶︎▶︎▶︎マンガ本編はこちらから

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@Souffle_life

@Souffle_life