『もっと!天幕のジャードゥーガル』谷川 春菜 マンガがもっと楽しくなる必携コラム!隔月25日更新!

天幕のジャードゥーガルの歩き方(2)

早稲田大学文学部アジア史コース助手の谷川春菜さんによる、大好評のモンゴル帝国コラム連載!

このコラムでは、マンガ『天幕のジャードゥーガル』の舞台となった地の歴史や文化を連載形式で解説しています。

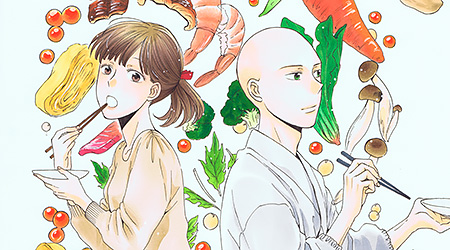

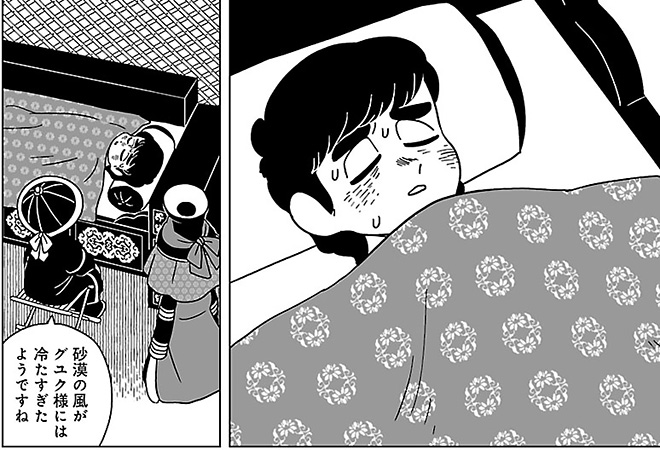

最新話38幕では、モンゴル帝国皇帝オゴタイ・カアンとその后ドレゲネの息子グユクについて、その生い立ちが描かれました。グユク4歳(1209年)のときの西夏遠征や、6歳(1211年)のときの金国遠征といった歴史上の出来事に触れつつ、最終的に前話37幕までの舞台である1237年のキプチャク草原に戻ってきました。

グユク4歳(1209年)―西夏遠征

グユク6歳(1211年)―金国遠征

グユク32歳(1237年)―キプチャク草原

今回のコラムではマンガ本編の補足として、西夏とキプチャク草原でのモンゴル軍の活動をまとめていきたいと思います!(金国遠征については、本コラム「天幕のジャードゥーガルの歩き方」の「金」の項目をご参照ください。)

グユク4歳―1209年 西夏遠征

西夏は、1038年にタングートの李元昊(り げんこう)によって建国され、現在の中国寧夏回族自治区から甘粛省南西部、内モンゴル自治区西部におよぶ地域を支配した国です。ユーラシア大陸の東西を結ぶ交通の要所に位置し、商業や農業、工芸などが盛んな国でした。モンゴルが西夏に遠征したのは、こうした豊かな資源を獲得するためでした。最初の遠征は1205年で、その後も1207年、1209年、1218年に繰り返し遠征をおこない、最終的に1227年の遠征で西夏を滅ぼすことになります。(注1)

チンギス以前のモンゴル高原とその周辺(注2)

このうち1209年の遠征が、マンガ本編最新話38幕7ページのセリフ「もうすぐお父上のオゴタイ様が西夏から戻られます」にあらわれています。

歴史書『元史』によると、1209年の遠征でチンギス・カン率いるモンゴル軍は、西夏の軍勢を破って、首都「興慶府」(現・中国寧夏回族自治区銀川市)に到着し、水攻めを開始したそうです。しかし堤防が壊れて水があふれてしまったため、撤退して西夏の皇帝に使者を送りました。使者を迎えた西夏皇帝は、自身の娘をモンゴルに人質として差し出し、講和を求めたということです。(注3)

講和成立後、1210年代になると西夏は、それまで長年友好関係にあった金に侵入を繰り返すようになります。同時期のモンゴルも金に遠征を行っていて、そのためモンゴルと西夏は同じ相手と戦う状況になっていました。このことから、1209年の講和でモンゴルは、西夏に対して金を攻撃することを求め、それを講和の条件にしていたのではないかと推測されています。(注4)

1210年代から西夏が滅亡する1227年までの間、西夏はモンゴルのたび重なる侵攻を受けていました。その間、西夏の内部では何が起きていたのでしょうか。西夏の対モンゴル最前線にあたる軍事拠点の跡地「カラホト遺跡」(現在の中国内モンゴル自治区アラシャン盟エチナ旗)で発見された西夏語の文書から、当時の西夏の実情を知ることができます。ある文書からは、1210年の時点ですでに首都の宮殿で働く人を集めることさえ困難になっていた様子がうかがえます。すでに西夏皇帝の求心力は低下し、支配の維持が困難になっていただろうと考えられます。ほかの文書からは、1220年代のカラホト周辺で食糧不足が起きていたこと、また、狼煙(のろし)を使って、遠方の軍事拠点に連絡するための施設も建設されていたことが確認されています。(注5)

(注1)佐口透『東西文明の交流4―モンゴル帝国と西洋』平凡社、1970年、40~41ページ

(注2)本田実信『モンゴル時代史研究』東京大学出版会、1991年の巻末地図を参考にコラム筆者作成。

(注3)『元史』巻1、太祖本紀、4年己巳

ドーソン『モンゴル帝国史』平凡社、1968年、94ページ

(注4)星斌夫「蒙古の第三回西夏侵宼について」『東洋学報』28(4)、1941年、577~618ページ(https://toyo-bunko.repo.nii.ac.jp/records/4486)

星斌夫「蒙古勃興期における金・西夏關係」『北亜細亜学報』2、1944年、163~202ページ

(注5)佐藤貴保「西夏末期黒水城的状況―従両件西夏文文書談起」『敦煌学輯刊』2013(1)、2013年、163~180ページ

佐藤貴保「モンゴル帝国軍侵攻期における西夏王国の防衛態勢―1210年に書かれた行政文書の解読を通して」『比較文化研究』25、盛岡大学社会文化学会比較文化研究編集委員会 編、2015年、83~95ページ

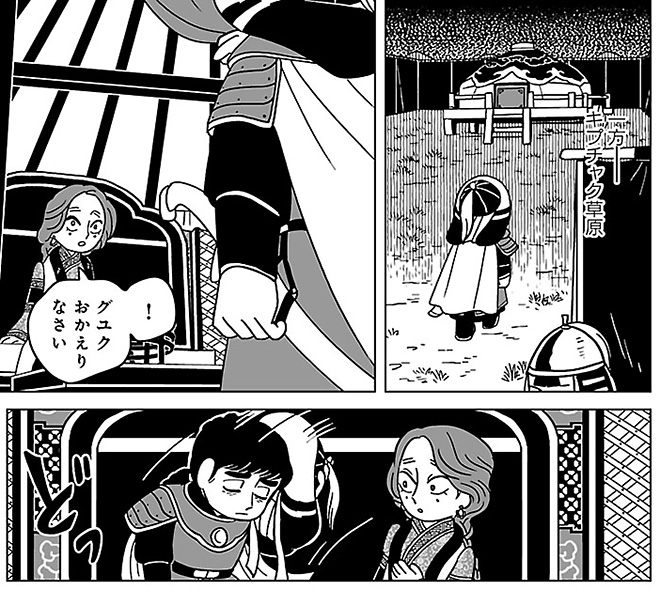

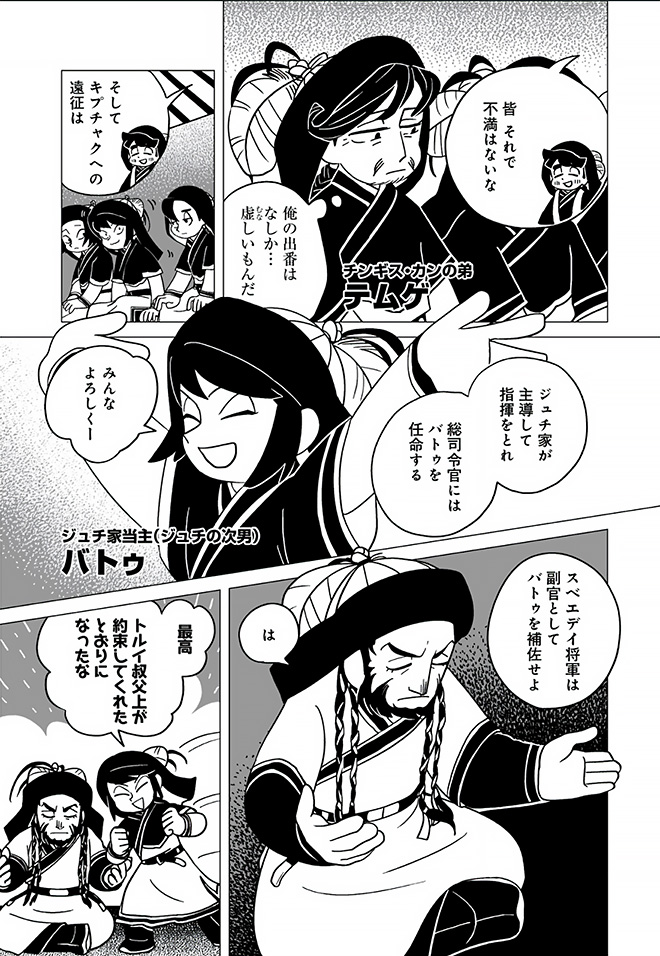

グユク30歳―1235年 オゴタイ・カアン即位

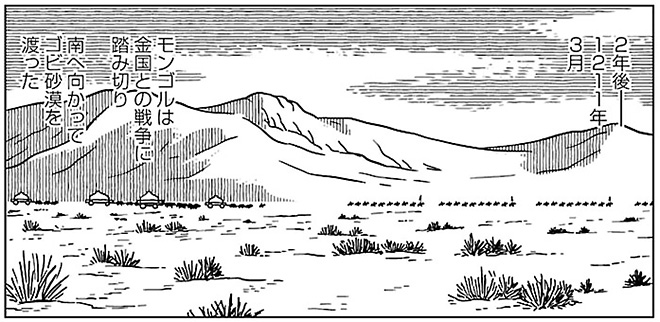

1235年、モンゴル帝国の首都カラコルムで開かれたクリルタイ(総会議)で、ヴォルガ川西方への遠征が決定されました。この遠征先は、10年以上前(1222~23年)にジェベとスベエデイというモンゴルの武将たちが侵入した地域でした。

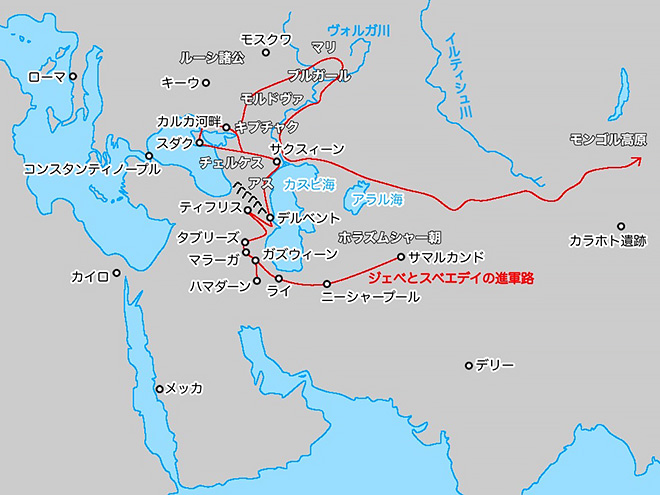

ジェベとスベエデイの進軍路(注6)

1219年からモンゴルはホラズムシャー朝に侵攻していて、1220年に首都サマルカンドを落としたものの、王ムハンマドを取り逃がしていました。チンギスは配下の将軍ジェベとスベエデイにそれぞれ1万の軍勢を預け、ムハンマドを追跡させました。ジェベとスベエデイは、ムハンマドを追ってニーシャープールに向かい、ライ、ガズヴィーン、タブリーズ(イルデニズ朝の首都)へ進軍しました。しかし、ついにムハンマドをとらえることはできませんでした。

1220年末、ムハンマドはカスピ海に浮かぶアーバスクーン島で病死しました。ジェべとスベエデイの追跡任務はこれで終了のはずですが、彼らは引き続き西へと進軍を続けました。ティフリス(ジョージア王国の都)、タブリーズ(2回目)、マラーガ、ハマダーン、アルダビール、タブリーズ(3回目)、バイラカーン、ガンジャ、ジョージア王国(2回目)、シャマーハ、デルベントを攻めた後、5000m級の山々を擁するコーカサス山脈を越えてキプチャク草原に進出します。このとき、キプチャク草原に住む諸集団(アス(アランとも)、レズギ、チェルケス、キプチャク)は、連合してモンゴルと対決する構えを見せていました。そこでジェベとスベエデイは、まずキプチャクと手を結んで他三部族の連合を破り、その後キプチャクを攻撃するという策を講じます。攻撃を受けたキプチャクの大部分は、救援を求めてルーシへ避難しました。これを受けて、ルーシのキエフ公、チェルニゴフ公、ガリチ公はキプチャクと連合を結成します。そして1223年、カルカ川(現在のカリチク川)のほとりで、ジェベとスベエデイ率いるモンゴル軍と対峙することになりました。結果はモンゴル側の勝利でした。

カルカ川の戦いの後、ジェベとスベエデイはクリミア半島のスダクを経て、ブルガールを攻め、その後、サクスィーンからアラル海の北側を通って、イルティシュ川流域でチンギス率いる本隊と合流し、1225年にモンゴル高原に帰還しました。この帰還途中にジェベは死去し、またチンギスも帰還から2年後の1227年に西夏遠征の途上で死去することとなります。(注7)

1225年の帰還から10年後にあたる1235年、クリルタイにおいて再びの遠征が決定されます。その様子は、マンガ本編の32幕でも詳しく描かれています。

クリルタイでの決定(5巻32幕15~16、20ページ)

この遠征軍には、チンギスの長男ジュチの息子たち(バトゥ、オルダ、ベルケ、シバン、タングト)、次男チャガタイの息子バイダルと孫ブリ、三男オゴタイの息子たち(グユク、コデン)、四男トルイの息子たち(モンケ、ボチュク)、チンギスの庶子コルゲンのほか、スベエデイなどの経験豊かな武将たちも参加していました。遠征軍は大きく二手に分かれており、バトゥ率いる軍(北征軍)はブルガールを、グユクとモンケが率いる軍(南征軍)はキプチャク、モルドヴァ、マリを目標としていたようです。北征軍は1236年から1237年にかけてブルガールを征服し、南征軍も1237年末までにモルドヴァとマリをほぼ征服して、キプチャクやアスを西方へ敗走させました。(注8)

最新話38幕の舞台は、ちょうどこの時期にあたると考えられます。この後の遠征がどのような展開をたどったのか――それに触れることは、本編のネタバレに踏み込むことになってしまうかもしれません。そのため、今回のコラムはここで筆をおくことにしましょう。グユクたちは、その先に何を見たのか。ぜひ、次話以降で確かめてみてください。

(注6)本田実信『モンゴル時代史研究』東京大学出版会、1991年の巻末地図と、佐口透『東西文明の交流4―モンゴル帝国と西洋』平凡社、1970年、42ページの地図を参考にコラム筆者作成。

(注7)佐口透『東西文明の交流4―モンゴル帝国と西洋』平凡社、1970年、24~30ページ

(注8)栗生沢猛夫『タタールのくびき―ロシア史におけるモンゴル支配の研究』東京大学出版会、2007年、4~6ページ

次回は9月25日更新です。▶︎▶︎▶︎マンガ本編はこちらから

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@Souffle_life

@Souffle_life