『もっと!天幕のジャードゥーガル』谷川 春菜 マンガがもっと楽しくなる必携コラム!隔月25日更新!

シャマニズムと葬儀と地底世界

早稲田大学文学部アジア史コース助手の谷川春菜さんによる、大好評のモンゴル帝国コラム連載!

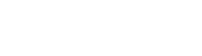

このコラムでは、マンガ『天幕のジャードゥーガル』の舞台となった地の歴史や文化を連載形式で解説しています。最新話39幕では「巫者(カム)」や「ジャダ石」といった神秘的な存在が登場しました。

巫者(カム)

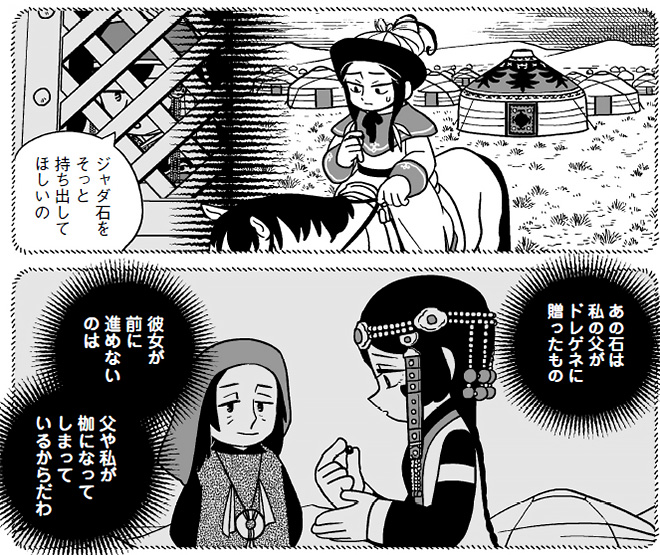

ジャダ石

巫者やジャダ石については、本コラムの過去回「モンゴル帝国の信仰」で解説したことがあるのですが、いわゆる「シャマニズム」(シャーマニズムとも)という信仰を形作る存在です。モンゴル高原やその周辺では、このシャマニズムに関連するさまざまなしきたりや考え方が、マンガ本編で描かれた当時から今に至るまで、形を変えつつも息づいています。今回のコラムではこうしたもののうち、マンガ本編と関わりのあるものをいくつかご紹介したいと思います。

葬儀

葬儀のしきたりには、信仰の形が色濃く出る場合が多いですね。マンガ本編最新話39幕の舞台(1237年)から約10年後、1240年代半ばにモンゴル帝国を訪れた、イタリア出身の修道士カルピニが、当時の埋葬について、以下の記録を残しています。ちょっと長くなりますが、引用してみましょう。引用部の最後に「呪術師たち〔=巫者〕」が出てきますよ。

なお、引用中の〔〕や下線はコラム筆者による補足で、原著やもとの日本語訳にはないものです。引用は斜体で表します。

──病人がもう助からぬとわかると、そこに槍を一本たてて、それに黒いフェルトを巻きつけます。するとそれからあとは、外来者は誰ひとり、その住居の境界内へ立ち入ろうとはしません。臨終の苦しみがはじまると、ほとんどすべてのものが病人のそばから立ち去ります。これは、誰かの臨終の際その場にいたものは、新月が出るまでは、どの首長の本営にも、また皇帝の本営にも入れぬからです。

誰か死にますと、それがあまり有力でないものの場合には、タルタル人〔=モンゴルの人々〕に適当と思われるところなら何処へでも、広々とした土地にこっそりと埋めます。その死人は、自分の住居の一つの真中にすわったまま、それといっしょに埋められ、死人の前には、卓子一脚と、肉を盛った鉢、馬乳を入れた椀をそれぞれ一つずつ置きます。死人といっしょに、一頭の牝馬とその仔馬、馬勒〔=馬の頭に着ける馬具〕と鞍とをつけた一頭の馬が埋められ、もう一頭べつの馬はみなで食べて、その皮に藁をつめ、これを二本ないし四本の棒の上につき立てます。こんなことをするのは、死人がつぎの世で、その住む住居と、乳を供給してくれる牝馬とを持ち、馬群をふやし、馬に乗れるように、という考えからです。

みなで食べた馬の骨は、死人の霊魂のために燃やし、また、女たちはしばしば集まって、その男たちの霊魂のために骨を燃やします。

〔中略〕

タルタル人〔=モンゴルの人々〕の主だったものたち〔=身分の高い人々〕を埋葬するのに、一つのちがった方法があります。広々とした土地へこっそり行って草を根ごとすっかり刈りとり、大きい坑〔=穴〕を一つ掘って、その坑の側面をくりぬき、地下の墓をつくります。

そして、死人の下にそのお気に入りの奴隷を一人臥かせます。この奴隷は死体の下に横たわり、呼吸もたえだえになると引き出されて、呼吸をさせられます。こんなことを三回くりかえし、もしこの奴隷がそれでも死なずに脱け出せれば、それ以後は自由の身になって、何でもしたいと思うことができ、その主人の宿営、その親族どものあいだで有力な地位を占めます。その死人は、上述したいろんなものといっしょに、側面につくられた墓のなかへ入れられます。それから、その墓の前に掘った坑〔=穴〕を埋めて、もとどおり草をかぶせ、以後、その地点が誰にも見つからぬようにします。この場合にも、先に申しましたほかのいろんなことをいたしますが、ただ、死人の天幕は、そのまま、広野の地上に置いておきます。

タルタル人の国には、墓地が二つあります。一つは、皇帝、首長たち、あらゆる貴族が埋葬されるところで、かれらが何処で死のうと、もし適当な方法で可能なら、そこまで運んできて葬ります。多量の黄金・銀が、かれらとともに埋められます。

〔中略〕

死んだものの親族、その住居に住んでいるものは一人残らず、火によって清められねばなりません。このお祓いは、つぎのようにして行われます。火を二カ所に燃やし、それらの近くに槍を一本ずつ立てて、この二本の槍の先端になわを一本はりわたし、これに、バックラム布〔=亜麻布あるいは綿布〕の小片を結びつけます。このなわとそれについた布片との下、二つの火のあいだを、人間・動物・住居を通らせ、女が一人ずつ両側にいて、水をふりかけ呪文を唱えます。そのとき車がこわれたり、何かがその場で地面に落ちたりすると、その呪術師たち〔=巫者〕がそれを自分のものにします──(注1)

ここで、「主だったものたち=〔身分の高い人々〕」の埋葬方法として、「墓の前に掘った坑〔=穴〕を埋めて、もとどおり草をかぶせ、以後、その地点が誰にも見つからぬようにします」と述べられています。実際に発見されたモンゴル帝国時代の貴族墓は、地下にちょうど遺体が納まる程度の墓穴があり、地上に目立たない程度の石積みなどが作られていました。チンギス・カンの墓はまだ発見されていませんが、なぜ見つからないのか、その理由にはこうした埋葬のしきたり「誰にも見つからぬように」や「目立たない」が関係していると考えられています。(注2)

また、引用部分には「死んだものの親族、その住居に住んでいるものは一人残らず、火によって清められねばなりません」とか、「二つの火のあいだを、人間・動物・住居を通らせ、女が一人ずつ両側にいて、水をふりかけ呪文を唱えます」ともあります。この様子はマンガ本編5巻35幕でも描かれていました。

オゴタイの息子クチュの死後、親族たちが火によって清められている様子(5巻35幕)

修道士カルピニが残した記録のうち、今回のコラムで引用していない部分には、この火によって清めるしきたりについて、死者の親族だけでなく、遠方からやってきた使節や、さまざまなタブー(小刀を火の中につっこむ、小刀で鍋から肉を取り出す、鞭にもたれかかる、鞭で矢に触れる、鳥のひなを捕らえたり殺したりする、馬勒(馬の頭に着ける馬具)で馬を殴る、骨同士をぶつけて骨を折る、飲み物や食べ物を地面にこぼす、住居内で小便する等)を図らずも犯してしまった者たちも、受ける必要があったと書かれています。(注3)

タブーの内容が生活に密着しつつも、バラエティーに富んでいますね。

(注1) 護雅夫 訳『中央アジア・蒙古旅行記』第1部第3章、講談社、2016年(Kindleなど電子書籍版あり)、新訳:高田英樹 編訳『原典中世ヨーロッパ東方記』カルピニ「モンガル人の歴史」名古屋大学出版会、2019年、42~44ページ

(注2) 白石典之 編『チンギス・カンとその時代』第14章「チンギス・カンの墓」勉誠出版、2015年

(注3) 護雅夫 訳『中央アジア・蒙古旅行記』第1部第3章、講談社、2016年(Kindleなど電子書籍版あり)、新訳:高田英樹 編訳『原典中世ヨーロッパ東方記』カルピニ「モンガル人の歴史」名古屋大学出版会、2019年、41~42ページ

地底世界

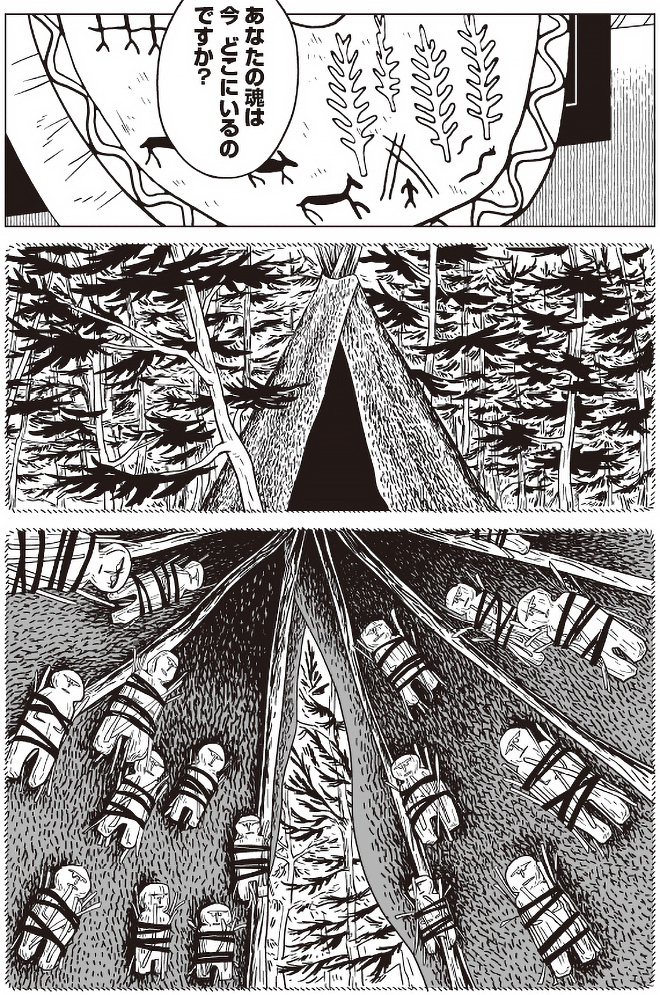

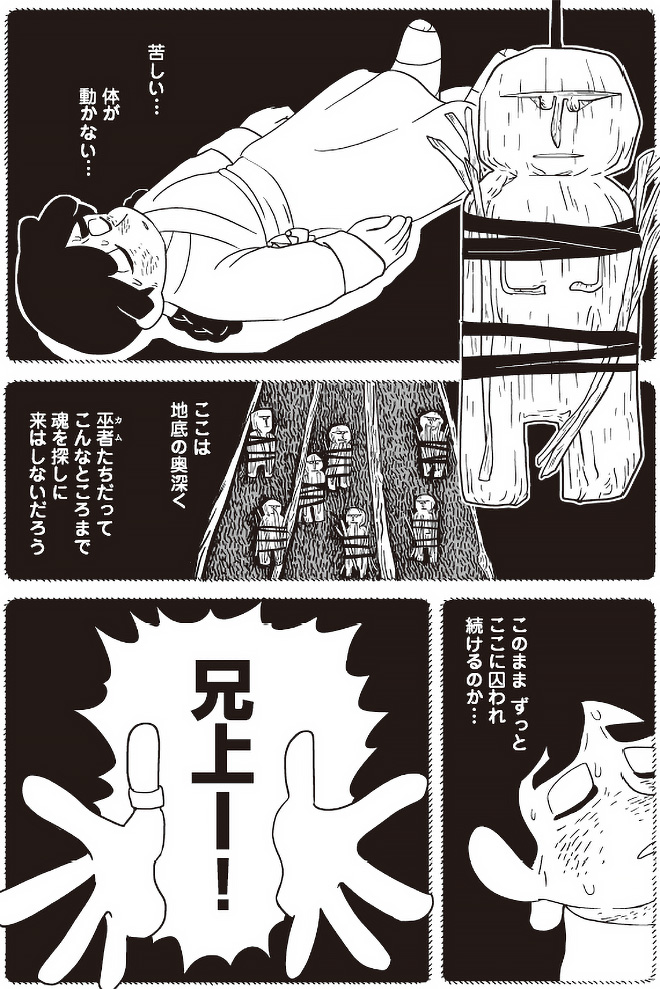

マンガ本編3巻20幕で、病気にかかって地底の世界に魂を囚われてしまったオゴタイが、「ここは地底の奥深く 巫者たちだってこんなところまで魂を探しに来はしないだろう」と言うシーンがありました。地底に対する考え方もまた、信仰の形が色濃く出るところですね。

病気にかかったオゴタイの魂が地底の世界に(3巻20幕)

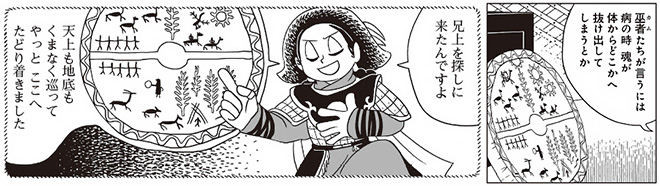

マンガ本編の時代に、モンゴルの人々が地底についてどのように考えていたか、コラム筆者が探してみた限り、明確な記録はありませんでした。ただ、本コラムの過去回「トマトスープ先生・赤坂恒明氏・編集部・企画部・コラム筆者座談会」で、マンガを描くうえで参考にした本としてトマトスープ先生が挙げられていた、ウノ・ハルヴァ著『シャマニズム―アルタイ系諸民族の世界像』に気になる記述があったので紹介したいと思います。この本は、19世紀から1930年代までのロシアやヨーロッパで行われた、シベリア(ユーラシア大陸の東北部)のシャマニズムに関するさまざまな研究をまとめたもので、マンガ本編の時代より600~700年後の記録ではありますが、儀式の詳細やそれに使う道具の絵、写真、関連する言い伝えの内容などが豊富に載っています。

──シベリアのシャマン〔=巫者〕が求められる動機はたいていの場合、病気である。〔中略〕病気になるのは、その人間の魂がからだから脱け出て、外に待ち伏せている危険の力に陥るからだと考えられているので、いきおいシャマンの任務は、病人がもとの状態をとりもどせるよう、逃げた魂を捜して連れもどすことにある。この仕事はブリヤート〔=モンゴル人のなかの1グループで、現在はロシア連邦のブリヤート共和国やその周辺、モンゴル国、中国などに暮らしている人々〕の伝説では、すでに最初のシャマンのものとなっている。モルゴン・カラMorgon-Kara※1(類話ではボホリ・カラBokholi-Karaともなっている)は冥土の君主エルレン・カンが下界〔=地底の世界〕に連れていってしまった魂でさえ、救い出して連れもどすことができるほど有能なシャマンだったので、エルレン・カンは天神エセゲ・マラン・テンゲリ※2に不平をこぼした。そこで神はシャマンを試すことにした。この目的のために、神は人間の魂を捕らえて連れ去り、壜〔=瓶〕の中へ入れて、口をおや指でふさいだ。さて、その人間が病気にかかると、家族の者はモルゴン・カラに助けを求めた。モルゴン・カラもまたただちに仕事にとりかかり、森・水中・山峡、はては死者の国までその魂を捜し求めたが見つからなかった。最後にシャマンは「太鼓に乗って」天界へ昇った。ここでもまた、魂は壜の中に閉じ込められていて、天神がその口を指でおさえているとわかるまでは、永い間魂を捜さねばならなかった。そこで、この術策にたけたシャマンは、一匹のすずめ蜂に姿を変えて、神のおでこを刺したから、神はびっくりして、壜の口から指を離してしまった。シャマンはこうして、かわいそうな魂を救い出すことができた。シャマンが再び太鼓に乗って、魂とともに地上に降りたのを見て、神はかっとなり、シャマンの力を弱らせて太鼓を真っ二つに割ってしまった。シャマンの太鼓は、もともと両面に皮が張ってあったが、この日から片面張りになってしまったのだとブリヤート人は説明する──(注4)

下線部の「冥土の君主エルレン・カンが下界〔=地底の世界〕に連れていってしまった魂」というのは、マンガ本編のオゴタイの境遇に重なるところがあります。

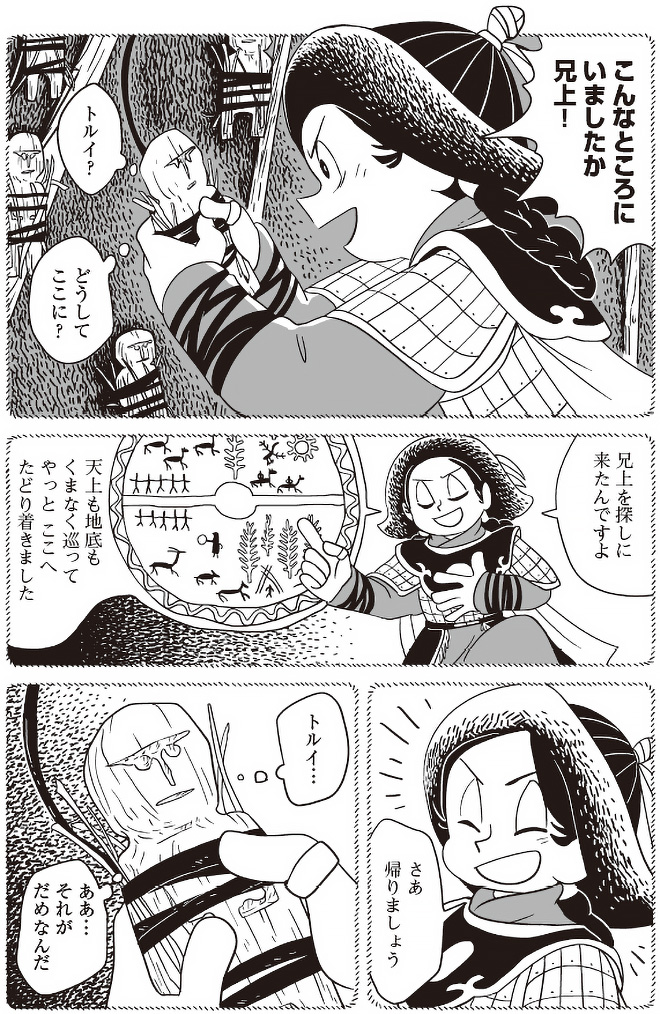

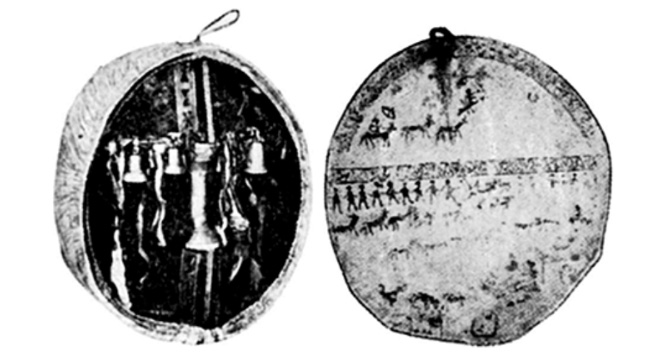

ちなみに、マンガ本編の同じ場面に登場している円盤状の太鼓についても、同書『シャマニズム』に参考になる部分があったので、ご紹介したいと思います。

円盤状の太鼓(3巻20幕)

──シベリアのシャマン〔=巫者〕は、シャマンする〔=巫術を行う〕とき、装束のほかに太鼓も用いる〔中略〕

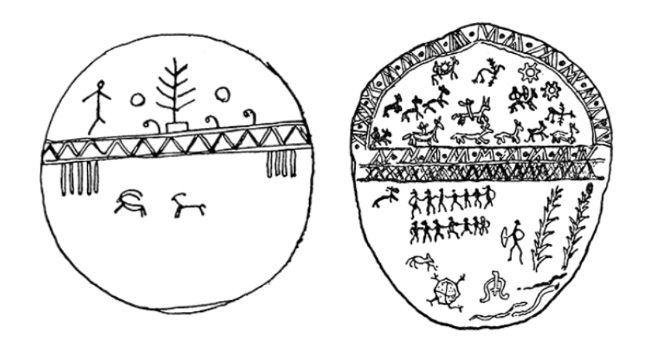

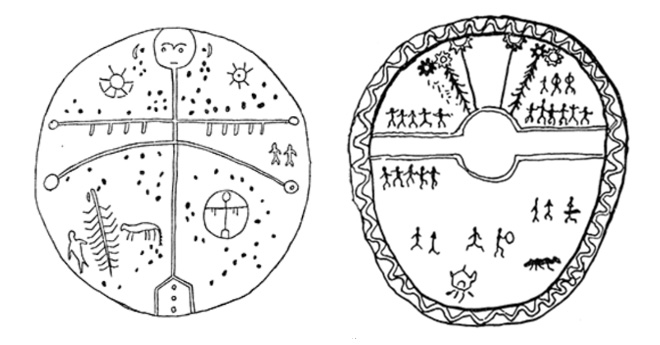

アバカン・タタール〔=現在のロシア連邦ハカス共和国などに暮らすハカス人の旧称〕においては〔中略〕太鼓の表側は一本の分離帯によって、上半分と下半分の二つに分ける習慣がある(13・21・99図)。このような帯は太鼓全体もしくは上半分だけを囲んで、天を表している。《天》には太陽・月をはじめその他の天体が見え、さらに弓をもって馬などの動物を追っている騎乗者も見える。ある絵には、馬に乗った人間が、おそらくソルボン solbon、すなわち金星※3とおぼしき星を手にもっている(21図)。天を表している部分には樹木と柱が描かれ、その梢には星が光っていることもある(97図)。皮の下半分に太鼓をもったシャマンが見え、さらに冥府のさまざまな動物や、女性の病気の霊が奇数ずつ、一列あるいは二列に並んでいる(21・97・99図)──(注5)

13図(注6)、21図(注7)

96図(注8)、97図(注9)

99図(注10)

引用部の「上半分と下半分の二つに分ける」や「皮の下半分に太鼓をもったシャマンが見え、さらに冥府のさまざまな動物や、女性の病気の霊が奇数ずつ、一列あるいは二列に並んでいる」といった部分は、マンガ本編の太鼓の描かれ方に通ずる部分がありますね。

また、マンガ本編の同じ場面でオゴタイの魂が言っていた「地底の精霊たち」についても、同書『シャマニズム』に参考になる部分がありました。

「地底の精霊たち」(3巻20幕)

──アルタイ・タタールは、人間や動物に病気を送って死なせ、死者を自分のところへ集めるという、特別な下界〔=地底の世界〕の霊のことを述べている。たくましい肉体をそなえ、炭のように黒い目をもち、膝までとどくような長いひげをたくわえたこの容赦のない老人は、エルリクärlik※4という名をもっている。ただし普通はこの名で呼ばれることなく、代わりにカラ・ネメ(kara「黒い」、nämä「もの」)※5という遠回しな呼び方が使われる。エルリクは、下界の水の上を櫂のつかない黒い舟に乗って進むか、顔を後ろに向けて黒い牛に乗っていくという。鞭の代わりに一匹の蛇か、月の形をした斧を手に持っている。かれの暗い宮殿(örgö※6)は、九条の流れが一つに合わさってトイボドム(Toibodym※7)という名の河になるところにある。人間の涙をいっぱいに集めて流れるこの河の上に、馬の毛筋ほどの細い橋がかかっていて、死者の誰かが、この馬の毛橋を渡って逃げようとすれば、足を踏みはずして水の中に落ちる。次には波がそれを、冥土の王の岸辺に打ち上げる。トイボドム河には恐ろしい水の怪物が住んでいて、エルリクの宮殿を守っている。もう一つの記述によれば、エルリクの宮殿は《豊かな海》(バイ・テンギスbai tängis※8)の岸にある。エルリクのもとに通じていて、そこをシャマン〔=巫者〕が歩いていくという道には、さまざまな《障害》(プーダクpudak[現代語 буудак]※9)がある──(注11)

ここで、「人間や動物に病気を送って死なせ、死者を自分のところへ集めるという、特別な下界〔=地底の世界〕の霊」として、「水の上を櫂のつかない黒い舟に乗って進むか、顔を後ろに向けて黒い牛に乗っていく」という「エルリク」が登場します。オゴタイの魂が想定していたのは、もしかしてこういう精霊なのかも…? いや全然違うのかな…? と想像して読むのが楽しかったです。

ちなみに、引用部の「アルタイ・タタール」というのは、現在のロシア連邦のアルタイ地方(下地図の①)に暮らす「クマンドゥ」と「トゥバ・キジ(トゥバ、トゥバラルとも)」と「クー・キジ」(北部アルタイ)、および同じくロシア連邦のアルタイ共和国(下地図の②)に暮らす「アルタイ・キジ」と「テレンゲット」と「テレングット」(南部アルタイ)という6グループをまとめた呼び名として、引用元の本『シャマニズム』が書かれた当時に使われていた言葉のようです。(注12)

現在のシベリアとその周辺(Google Earthよりコラム筆者作成)

①アルタイ地方、②アルタイ共和国、③は今回のコラムの太鼓の話で登場したハカス共和国、④は今回のコラムの地底世界から魂を取り戻す話で登場したブリヤート共和国

(注4) ウノ・ハルヴァ 著、田中克彦 訳『シャマニズム―アルタイ系諸民族の世界像』平凡社、2013年、2巻 第21章「シャマン―シャマンの職能」の215-217ページ

引用中の※1、2について、等々力政彦氏にご指摘いただいたのですが、К. Черемисов著『Бурятско-русский словарь: 44000 слов(ブリヤート語―ロシア語辞書: 44000語)』(1973年)を参考に、現代のブリヤート語の綴り方で書いてみると以下のようになります。

※1 モルゴン・カラMorgon-Kara ⇒ Моргон Хара(現代のブリヤート語では「モルゴン・ハラ」と発音し、Моргонは「熊の」、Хараは「黒」という意味)

※2 エセゲ・マラン・テンゲリ ⇒ Эсэгэ Малаан тэнгэри

(注5) 『シャマニズム』2巻 第21章「シャマン―シャマンの太鼓」の202、205~208ページ

引用中の※3「ソルボン solbon、すなわち金星」について、等々力政彦氏によると、現代のハカス語では「ソルバン」と発音し、綴りはсолбан / solbanで、「明星」(明けの明星=金星)という意味もあるけれども、単なる「星」という意味合いのほうが強いそうです。なお、南部アルタイ語(アルタイ・キジ語)では、「チョルモン」(чолмон / čolmon)となりますが、これは「惑星」という意味合いが強く、とくに明けの明星(金星)を示すときには、「таң-чолмон / taŋ-čolmon」と書くとのことです。また、トゥバ語とショル語では、「ショルバン」(шолбан / šolban)となり、これは「金星などの明星」を示すそうです。

(注6) 『シャマニズム』1巻 第1章「世界像―世界樹」の73ページ

(注7) 『シャマニズム』1巻 第8章「星々―金星」の208ページ

(注8) 『シャマニズム』2巻 第21章「シャマン―シャマンの太鼓」の207ページ

(注9) 『シャマニズム』2巻 第21章「シャマン―シャマンの太鼓」の207ページ

(注10) 『シャマニズム』2巻 第21章「シャマン―シャマンの太鼓」の211ページ

(注11) 『シャマニズム』2巻 第17章「死者の世界」の36~37ページ

引用中の※4~9について、等々力政彦氏に教えていただいたのですが、Н.Баскаков, Т.Тощакова著『Ойротско-русский словарь(オイロト語(アルタイ語)―ロシア語辞書)』(1947年)を参考に、現代の南部アルタイ語(アルタイ・キジ語)の綴り方で書いてみると以下のようになります。

※4 エルリクärlik ⇒ эрлик / erlik

※5 カラ・ネメ(黒いもの) kara nämä ⇒ кара-неме / kara-neme

※6 宮殿 örgö ⇒ öргö / örgö

※7 トイボドム Toibodym ⇒ Тойбодым / Toybodïm

※8 バイ・テンギス(豊かな海) bai tängis ⇒ бай-теҥис / bay-teŋis

※9 プーダク(障害) буудак / pudak ⇒ буудак / buudak

(注12) 『シャマニズム』1巻 序説の11ページ、および等々力政彦氏のご教示による

「テレングット」(テレウトとも)の人々について、Л.Потапов著『Этнический Состав и Происхождение Алтайцев: Историко- Этнографический Очерк(アルタイの民族構成と起源:歴史民族誌)』(Ленинград: НАУКА, 1969年、44ページ)によると、彼らの話す言葉は「テレンゲット」の人々の話す言葉と言語学的に近く、また「テレンゲット」(Телеҥет / Teleŋet)と自称することもあったそうで、かつてはおそらく「テレンゲット」の人々と同じ一つのグループだったと考えられています。ただ、Н.Баскаков, Т.Тощакова著『Ойротско-русский словарь(オイロト語(アルタイ語)―ロシア語辞書)』(1947年)のアルタイ言語分布地図を見てみると、「テレンゲット」と「テレングット」の分布は完全に分かれており、両者の帰属意識は近しいけれども異なっているようです。

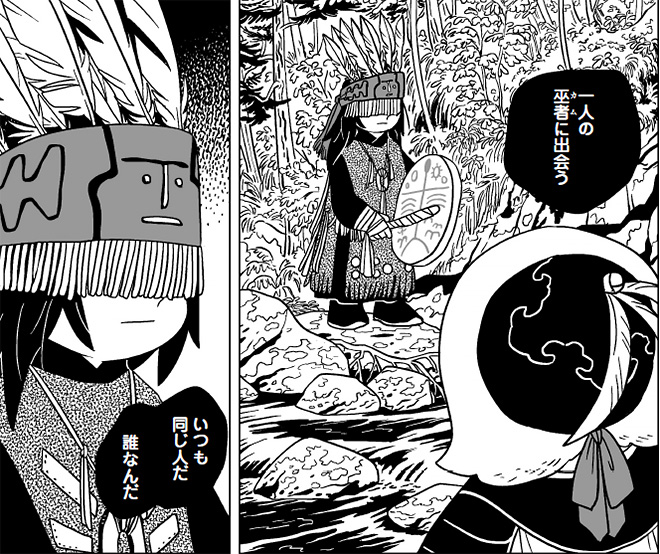

おまけ―先祖の誰か?

最新話39幕では、コルゲンが、同じ巫者が出てくる夢を繰り返しみることについて、「もしかして僕には巫者の力でもあるのかな もしそうなら あの人は僕の先祖の誰かで 何かを伝えようとしている…とか?」と考えている場面がありました。

先祖の誰か?(39幕)

現在、モンゴル国の首都ウランバートルでは、親戚や知人がシャーマンになった理由を「ルーツ(祖先)にねだられた」と表現する人々が多くいるそうです。この「ルーツがねだる」(モンゴル語で「オグ・ネヘフ」)という言い回しはもともと、モンゴル国東部のドルノド県に暮らすブリヤートのシャーマンたちの間で使われてきました。病気などの災いに見舞われた人がシャーマンのもとを訪れた際、実はこの災いというのは、その人のルーツ霊(先祖霊)が、その人がシャーマンになることを求めて引き起こしたものだと判断されることがあります。その場合シャーマンは、おまえはルーツにねだられている、シャーマンにならなければならないと、その人に告げるのです。こうしてルーツにねだられた人が実際にシャーマンとなる際の儀式(イニシエーション)では、災いを起こしているルーツ霊が誰なのか特定し、その霊を憑依させる技法を学びます。この過程を「ルーツを捕まえる」(モンゴル語で「オグ・バリフ」)と呼び、この表現もまた、ウランバートルの人々の間で広く共有されているということです。(注13)

マンガ本編で描かれるコルゲンの考え方にも、どこか通じる部分があるような気がします。

(注13)島村一平『憑依と抵抗―現代モンゴルにおける宗教とナショナリズム』晶文社、2022年、第1部1「シャーマニズムという名の感染症―人はいかにしてシャーマンになっているのか」37~49ページ(Kindleなど電子書籍版あり)

島村一平『増殖するシャーマン―モンゴル・ブリヤートのシャーマニズムとエスニシティ』春風社、2011年、第3章1「シャーマンのルーツと世俗のルーツ」、250~273ページ(Kindleなど電子書籍版あり)

しばらくお休みいたします。 次回登場を楽しみにお待ちください!▶︎▶︎▶︎マンガ本編はこちらから

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@Souffle_life

@Souffle_life