『もっと!天幕のジャードゥーガル』谷川 春菜 マンガがもっと楽しくなる必携コラム!隔月25日更新!

天幕のジャードゥーガルの歩き方

早稲田大学文学部アジア史コース助手の谷川春菜さんによる、大好評のモンゴル帝国コラム連載!

このコラムでは、マンガ『天幕のジャードゥーガル』の舞台となった地の歴史や文化を連載形式で解説しています。

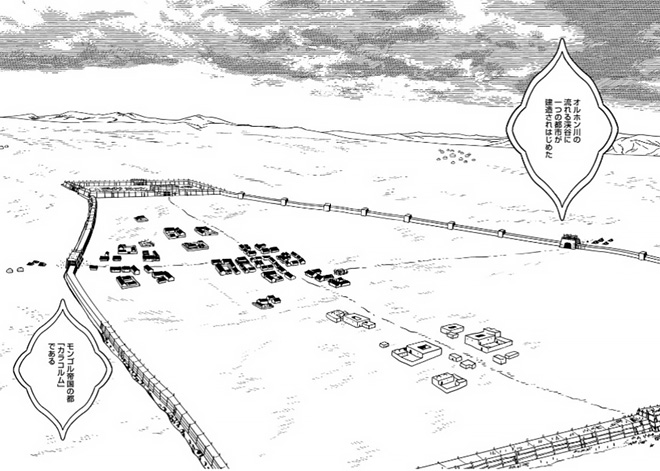

最新話37幕では、モンゴル帝国の都カラコルム近郊と、遠征先のキプチャク草原が舞台となりました。この二か所は、直線にして3500kmほど離れたところにあります。日本の本州の長さが約1500kmといわれているので、その倍以上ということになります。ダイナミックですね。

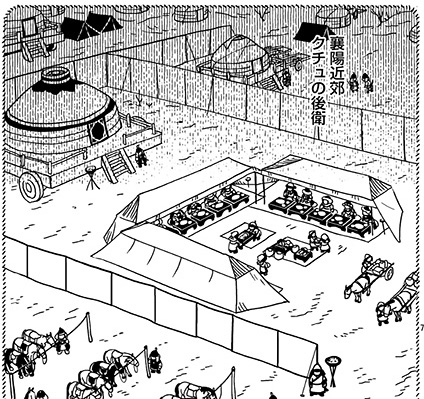

都カラコルム近郊(左)、遠征先のキプチャク草原(右)

このダイナミックな『天幕のジャードゥーガル』世界を読みとくうえで必要なのは地図……! ということで、今月のコラムでは、マンガ当時の地図を作成し、本編と関わりの深い地名をピックアップして紹介します。少しでも読者のみなさまのお役にたてれば幸いです。

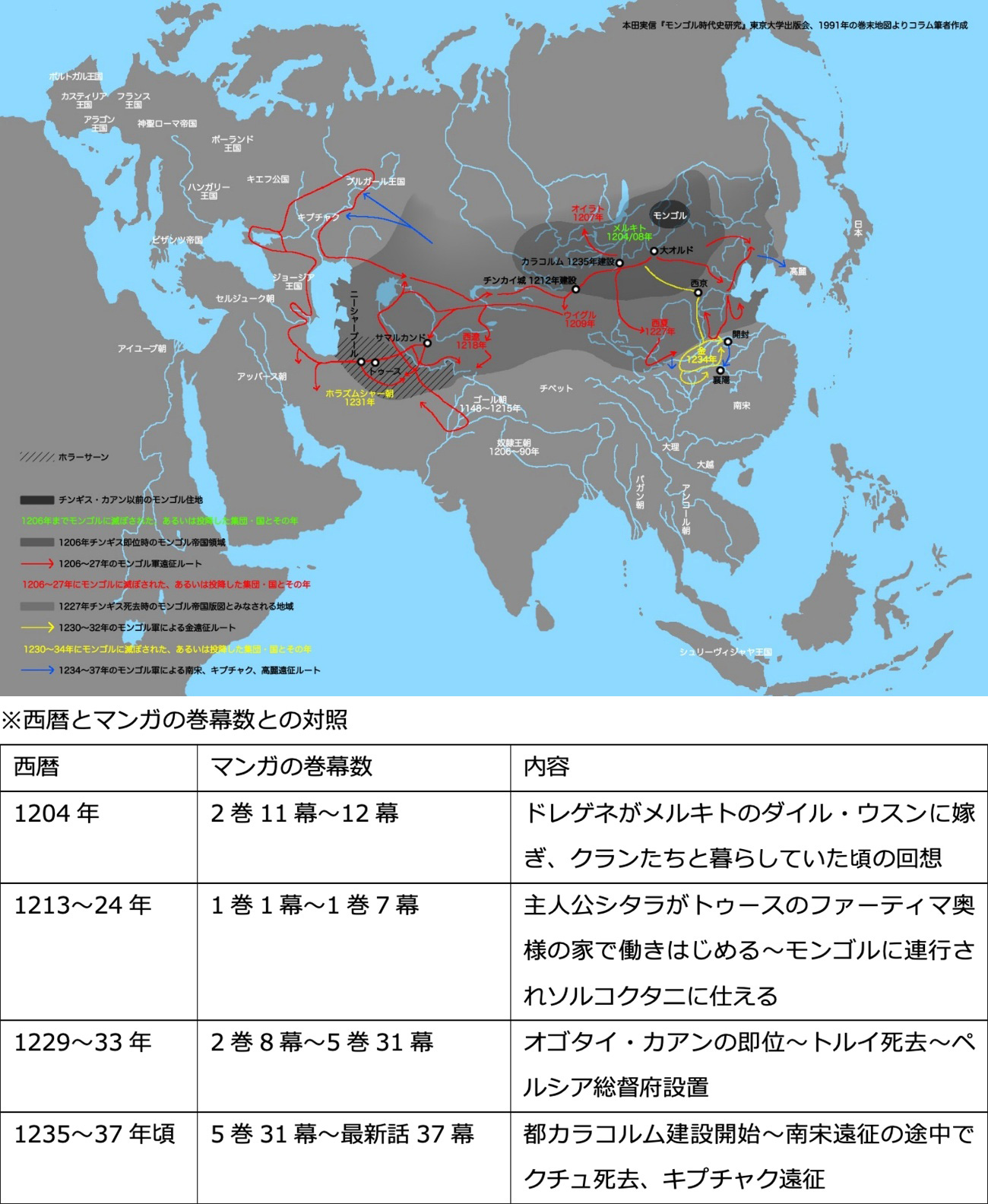

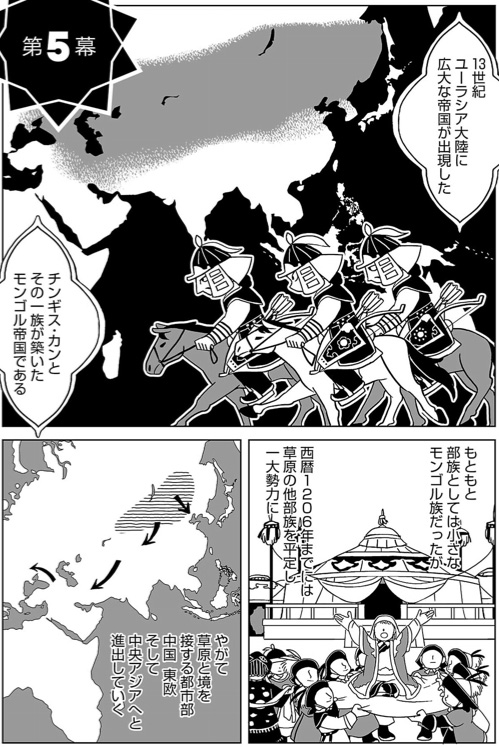

歴史地図

モンゴル帝国成立前夜の12世紀末の世界をベースに、最新話37幕(1236年頃)時点のモンゴル帝国の領域を青線で書き込みました。

本田実信『モンゴル時代史研究』東京大学出版会、1991年の巻末地図よりコラム筆者作成

地名事典(あいうえお順)

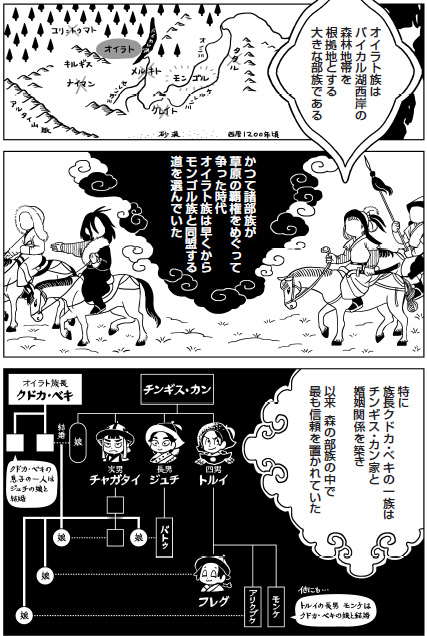

オイラト

(下画像は4巻28幕)

13世紀はじめごろ、オイラトの人々はバイカル湖西部、とくにフブスグル湖西岸のダルハド盆地(現在のモンゴル国フブスグル県北西部)に住み、馬や牛、羊を飼って暮らしてたと考えられています。1208年、オイラトの有力者クドカ・ベキがチンギス・カンに服属し、そのときチンギスの軍を先導して功績を立てました。その功績により、チンギスの娘チチェゲンとクドカ・ベキの息子トレルチ、チンギスの四男トルイとクドカ・ベキの娘オグル・トゥトミシュという二組の縁談が成立しました。チチェゲンとトレルチの間に生まれた娘たちは、チンギスの孫たちに嫁いでいき、両家の密接な婚姻関係は、以後数世代にわたって続いていくこととなります。

なお、トルイとオグル・トゥトミシュの縁談では、婚約段階でトルイが死去したため、オグル・トゥトミシュはトルイの息子モンケと結婚することになりました。ちなみにオグル・トゥトミシュのエピソードとして、彼女はもともとトルイの婚約者だったことから、モンケの弟フビライやフレグを「息子」と呼び、彼らに恐れられていた、というものがあります。強いですね。

宇野伸浩「ホイン・イルゲン考―モンゴル帝国・元朝期の森林諸部族」『早稲田大学文学研究科紀要別冊哲学・史学編』12、173~186ページ

宇野伸浩「チンギス・カン家の通婚関係の変遷」『東洋史研究』52(3)、399-434ページ、1993年

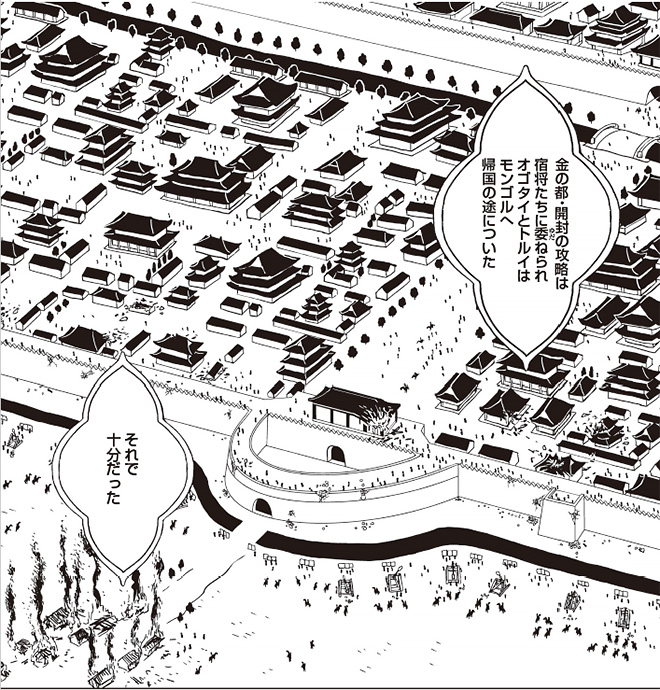

開封

(下画像は3巻18幕)

現在の中華人民共和国河南省北部に位置する都市です。黄河の南に広がる大平原のただ中にあって、古くから商業、学術の中心地として栄えてきました。この地に都を置いた国として、後梁(907~923年)や後晋(936~946年)、後漢(947~950年)、後周(951~960年)、北宋(960~1127年)、金(1214年遷都~1234年滅亡)があります。とくに北宋の時代の繁栄ぶりは、絵巻物『清明上河図』や回顧録『東京夢華録』に詳しく描かれ、活気に満ちた市民たちの様子が現在まで伝えられています。

日比野丈夫「開封」『アジア歴史辞典2』平凡社、1959年

※もっと詳しく→久保田和男『宋代開封の研究』汲古書院、2007年、『宋都開封の成立』汲古書院、2023年

カラコルム

(下画像は5巻31幕)

現在のモンゴル国ウブルハンガイ県ハラホリン郡に位置する都市です。カラコルム周辺は豊かな草原に覆われ、農耕も可能で、交通の便もよく、唐(618~907年)のモンゴル高原支配拠点や、突厥第二可汗国(682~744年)、ウイグル(9世紀~1209年モンゴルに服属)の本拠地が置かれてきました。

1220年、モンゴル帝国初代皇帝チンギス・カンが各地への軍事活動を見据えて、この要衝の地に拠点を設け、その後1235年、二代皇帝オゴタイ・カアンが本格的な都の造営を開始しました。

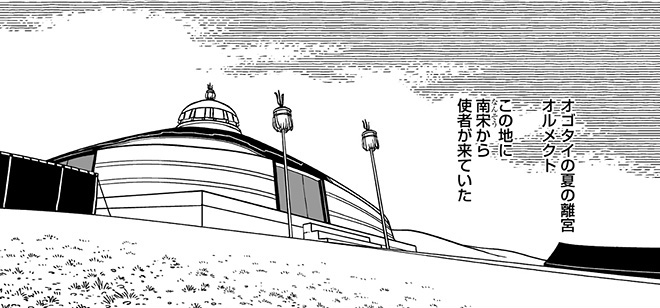

こうして建設された都には、各地からさまざまな人々がやってきて、国際都市として賑わっていくこととなります。ただオゴタイ自身は、カラコルムを都とした後も、遊牧民の伝統にしたがい、近くの離宮を季節移動する生活を続けていました。

村岡倫「カラコルム」小松久男 編者代表『中央ユーラシア文化事典』丸善出版、2023年

カラコルム近くの春営地 ゲゲンチャガン(5巻31幕)

カラコルム近くの夏営地 オルメクト(5巻31幕)

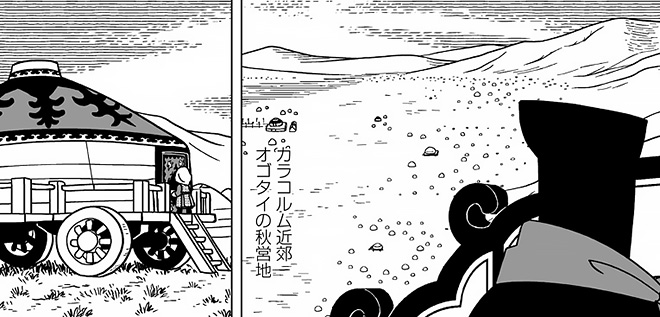

カラコルム近くの秋営地(37幕)

カラコルムを都とした後の季節移動は、次のように考えられています。

まず春になるとカラコルムから「ゲゲンチャガン」(アルハンガイ県ウギーノール郡ドイティン・バルガス遺跡)という地に向かいます。水鳥の狩りを楽しむことができる沼沢地です。夏になると、カラコルムを経由して、涼しくて水の豊かな高地「オルメクト」(ウブルハンガイ県バトウルジー郡オーラクト)に向かい、秋には「クケ(クシ)ノール」という湖に滞在しました。冬になるとオンギ川のほとり(ウブルハンガイ県バヤンゴル郡シャーザン・ホト遺跡)に向かいます。野生動物が多く、狩りをして過ごすことができます。そして春になるとカラコルムに戻ってゲゲンチャガンに向かう…という1年を過ごしていたようです。

白石典之『モンゴル考古学概説』同成社、197ページ、2022年

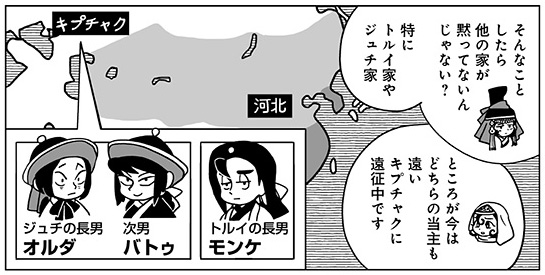

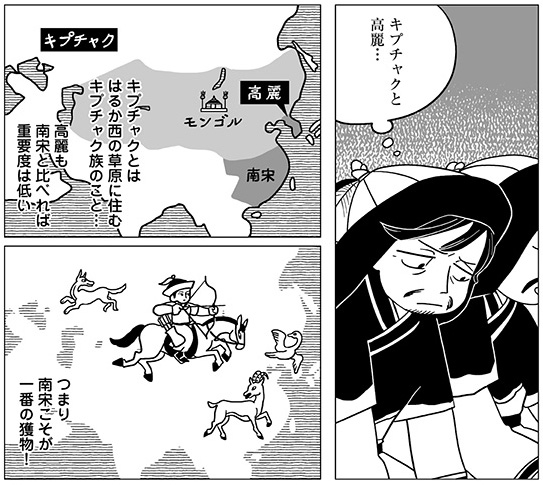

キプチャク

(下画像は5巻34幕)

11世紀、黒海北岸からヴォルガ川流域を中心とする草原に、テュルク系遊牧集団のゆるやかな連合体が広がっていました。彼ら「キプチャク」はヨーロッパ各地に遠征し、「コマン」(ラテン語)や「ポロヴェツ」(ロシア語)などの呼び名でも知られていました。1236年からは、バトゥ(チンギスの息子ジュチの次男)を総司令官とするモンゴル軍の侵攻を受けていて、マンガ本編最新話37幕はその頃のお話です。

キプチャクの戦士の軍事的能力は高く評価され、西アジアや南アジアでは奴隷軍人として重宝されていました。エジプト・シリアのマムルーク朝(1250~1517年)スルタンのバイバルスや、インドの奴隷王朝(1206~90年)を興したアイバクも、キプチャクの奴隷軍人出身です。

坂井弘紀「キプチャク」小松久男ほか編『中央ユーラシアを知る事典』平凡社、2005年

金

(下画像は3巻17幕)

1115年に女真の完顔阿骨打が建国した国です。

女真とは、現在のロシア沿海部、中国東北地方、朝鮮半島にまたがる範囲で、狩猟、牧畜、農耕を行って生活していた部族集団の総称で、10世紀の前半から中国の記録に現れるようになりました。11世紀末、女真のなかでも完顔部という集団が、契丹の皇帝と関係を深めて勢力をのばし、周辺の諸部族を徐々に統合していきました。その後1115年、完顔部のリーダー阿骨打(アグダ)が金を建国して初代皇帝となります。第二代皇帝 呉乞買(ウキマイ)の時代には契丹を滅ぼし(1125年)、続いて北宋も滅ぼして(1127年)、旧契丹領のほぼ全域と旧北宋領の北半分を支配下に収めました。

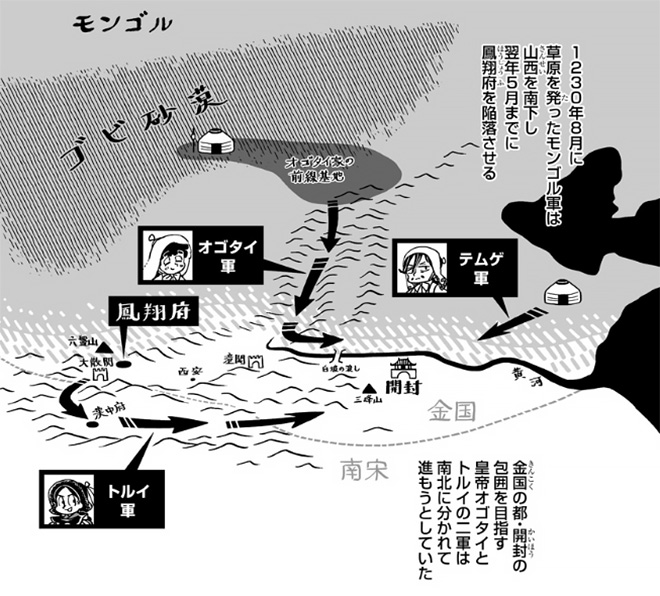

金の北には広大なモンゴル高原が広がり、ここにはいくつもの遊牧集団が割拠していました。そのなかでもモンゴルのテムジン(チンギス・カン)が一時的に金と手を結んで力を蓄え、高原の遊牧民を統合し、1206年にモンゴル帝国の建国を果たすことになります。チンギスは1211年から金への侵攻を開始し、その後、チンギスの跡を継いで皇帝になったオゴタイ・カアンが、1230年、弟トルイや叔父テムゲとともに大軍を率いて金に攻めこみ、1232年に金軍主力を撃破、1234年に金は滅亡を迎えます。

1230年からの戦いは、マンガ本編の3巻15~18幕でも詳しく描かれています。

古松崇志「女真(ジュルチェン)と金」小松久男 編者代表『中央ユーラシア文化事典』丸善出版、2023年

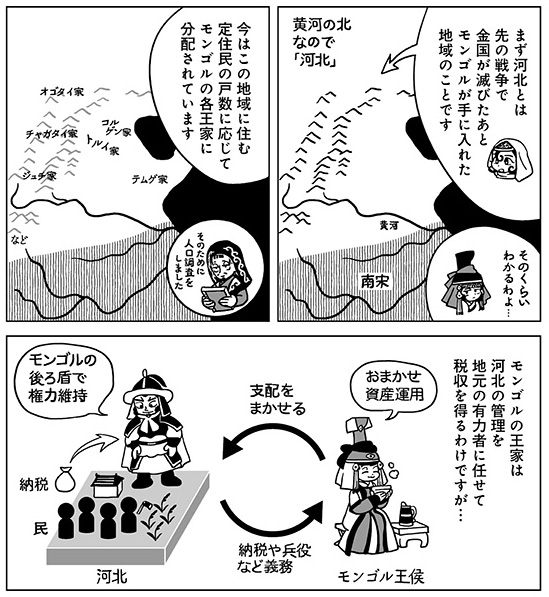

旧金領の統治(下画像は5巻34幕)

金との戦いが終わってすぐ、皇帝オゴタイは新たに手に入れた支配地域の戸籍簿作成を命じ、その戸籍簿に基づいてモンゴルの王家や功臣たちに民・土地を分配しました。ちなみにこの戸籍簿は「乙未籍冊」、分配は「丙申年分撥」と呼ばれています。「乙未」(きのとひつじ/いつび)と「丙申」(ひのえさる/へいしん)はそれぞれ六十干支のひとつで、戸籍簿が作成された1235年と、分配が行われた1236年を示しています。

こうして分配された土地では、皇帝任命の漢人などの地方官が徴税を行い、税収のうち一定額を領主の王家に送金していました。王家側はこの送金をただ受け取るだけでなく、さまざまな方法を用いて現地での影響力を確保していました。

松田孝一「モンゴルの漢地統治制度―分地分民制度を中心として」『待兼山論叢―史学篇』11、1978年、33~54ページ

高麗

(下画像は5巻31幕)

高麗は、918年に建国され、936年に朝鮮半島を統一した国です。1218年頃にモンゴル帝国の軍事協力を受け、その見返りとして貢ぎ物を要求されるようになりました。1224年にモンゴル側の使者が殺される事件が起きると、両国の国交は断絶。その後1231年にモンゴル帝国皇帝オゴタイがサリクタイという将軍に軍を受け持たせて派遣し、高麗を屈服させるに至りました。翌年、高麗はモンゴル側の役人を殺して江華島に立てこもり、その後はゲリラ戦術をもちいてモンゴル軍に抗戦し続けていて、最新話37幕(1237年頃)はその最中です。

村上正二 訳注『モンゴル秘史3』平凡社、336~338ページ、1976年

サマルカンド

(下画像は1巻6幕)

現在のウズベキスタン共和国南東部のサマルカンド州の州都です。ザラフシャン川沿いのオアシスの中心にあり、紀元前7〜6世紀ころから、このあたりに住むソグド人の中心都市として栄えてきたようです。紀元前329年にはアレクサンドロスの征服、6世紀にはエフタルや突厥の支配を受け、7世紀半ばには唐の都督府が置かれるとともに、アラブの侵攻を受けてイスラーム化が始まりました。その後も、サーマーン朝(875~999年)初期の都や、カラハン朝(10世紀半ば~12世紀半ば)が11世紀半ばに東西分裂した後の西側の都、ホラズムシャー朝(1077~1231年)末期の都が置かれるなど、重要な都市であり続けました。

1220年、ホラズムシャー朝征服にやってきたモンゴル帝国軍により破壊され、その支配を受けることになります。モンゴルによる破壊の跡は、いまもサマルカンド市街北のアフラシアブ遺跡に残されています。ちなみに、マンガ本編の登場人物シラはこの都市の出身です。

川口塚司「サマルカンド」小松久男 編者代表『中央ユーラシア文化事典』丸善出版、2023年

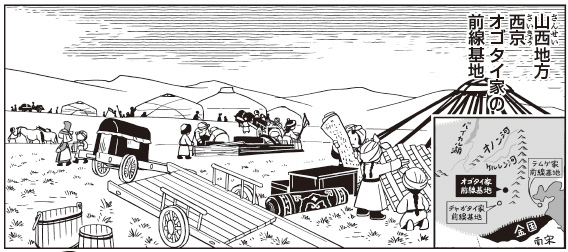

西京

(下画像は3巻16幕)

現在の中華人民共和国山西省北部の大同市一帯を示します。

モンゴル帝国の金侵攻は、初代皇帝チンギス・カン治世の1211年に始まりました。その際、チンギスの長男ジュチ、次男チャガタイ、三男オゴタイは山西地方の攻略を担当しました。戦いを経て、山西地方はモンゴルの支配下に入り、そのうち南部の平陽がジュチ家に、中部の太原がチャガタイ家に、そして北部の西京がオゴタイ家に与えられました。

その後、チンギスの跡を継いで皇帝になったオゴタイ・カアンが、1230年から弟トルイや叔父テムゲとともに大軍を率いて金に攻めこんだ際や、1235年にオゴタイの息子クチュが南宋遠征を試みた際にも、西京はその拠点として使われました。なお、オゴタイの遠征はマンガ本編の3巻15~18幕、クチュの遠征は5巻33~35幕で詳しく描かれました。

村岡倫「モンゴル時代初期の河西・山西地方―右翼ウルスの分地成立をめぐって」『龍谷史壇』117、1~22ページ、2001年

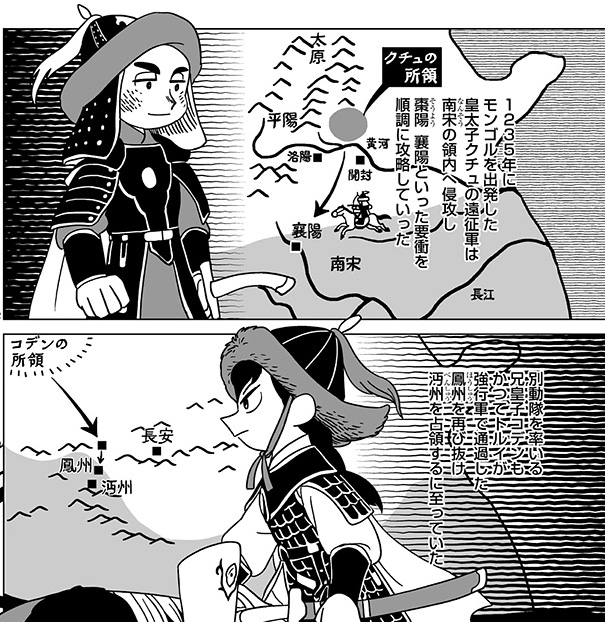

襄陽

(下画像は5巻34幕)

現在の中華人民共和国湖北省北部の襄陽市に位置します。漢江(長江最大の支流)の南岸にある交通の要衝で、三国時代(220~280年)や南北朝時代(439~589年)には、この地をめぐって激しい争奪戦が繰り広げられました。若き日の諸葛亮(孔明)が住んでいたことでも知られています。

南宋(1127~1276年)の時代には、北方の金(1115~1234年)に対する最前線基地として活用されていました。1235年から南宋はモンゴル帝国の侵攻を受け、この戦いで襄陽はモンゴル側の手に落ちることとなります。

梅原郁「襄陽」『アジア歴史事典4』平凡社、1960年

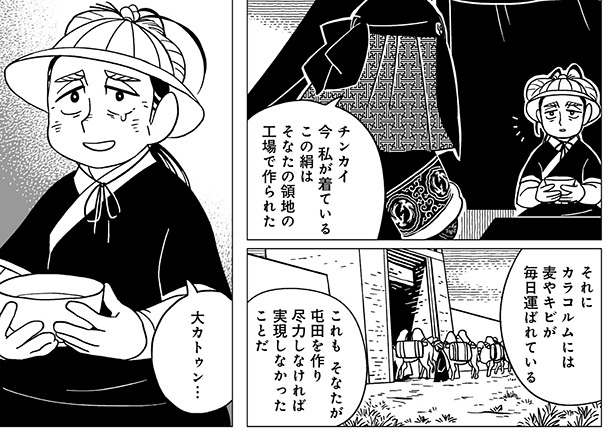

チンカイ城

(下画像は5巻32幕)

チンカイ城とは、モンゴル帝国初代皇帝チンギス・カンの命令を受け、重臣のチンカイがモンゴル高原西部のアルタイ地方に1212年に建設したものです。この地には屯田が作られて、鉄製品の生産も行なわれ、1219年から始まったチンギス・カンの中央アジア遠征を支える軍事拠点となりました。現在のモンゴル国ゴビアルタイ県シャルガ郡にあるハルザン・シレグ遺跡が、このチンカイ城にあたると考えられています。この遺跡からは仏像の足部分が発見されており、屯田で働いていた農耕民たちの信仰のよりどころであったと考えられています。

村岡倫、中田裕子「モンゴル西部における東西文化交流の拠点―2017年ハルザン・シレグ遺跡調査の報告とその後」『国際社会文化研究所紀要』22、93~117ページ、2020年

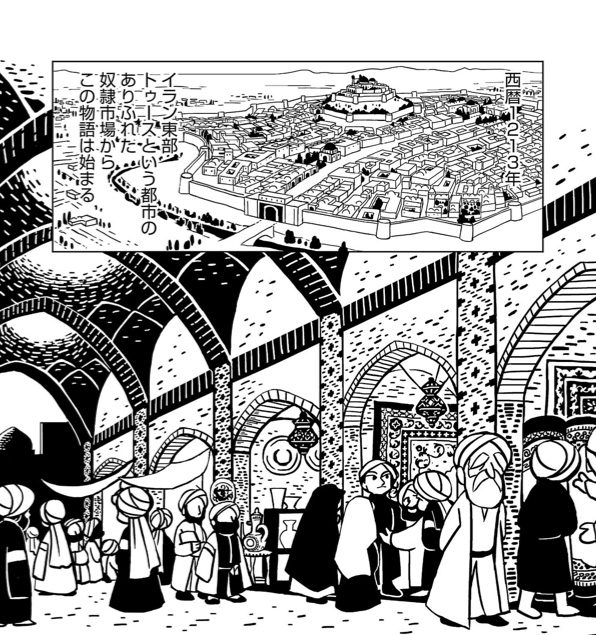

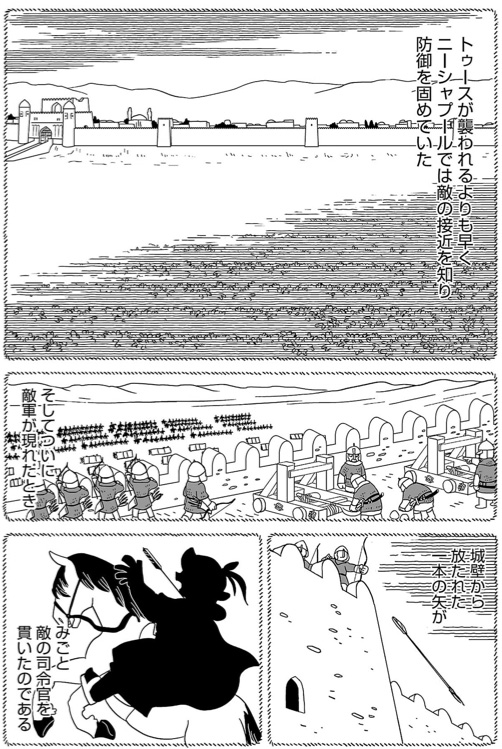

トゥース

(下画像は1巻1幕)

マンガの主人公シタラ/ファーティマの出身地です。

現在のイラン北東部ラザヴィー・ホラーサーン州に位置する都市です。カシャフ川が流れる豊かな盆地にあって、叙事詩『シャー・ナーメ(王書)』の作者フェルドウスィーや、錬金術師ジャービル・ブン・ハイヤーン、天文学者ナスィールッディーン・トゥースィーの出身地としても知られています。1220年にモンゴル帝国軍の侵攻を受け、その様子はマンガ本編の1巻2~4幕で描かれています。

羽田明「トゥース」『アジア歴史事典7』平凡社、1961年

南宋

(下画像は5巻34幕)

1127年、金に滅ぼされた北宋の皇族 康王が、旧北宋領の南部に再建した王朝です。ちなみに、旧北宋領の北部は金の支配下に入りました。

1234年に金がモンゴルによって滅ぼされると、南宋は北宋時代の領土奪還を目指します。これに対しモンゴル帝国皇帝オゴタイは、自身の息子クチュを総司令官として大軍を差し向けます。クチュは南宋側の重要都市 襄陽を攻略し、順調に戦いを進めていましたが、1236年にとつぜん死亡してしまいます。オゴタイの南宋遠征決定からクチュ死亡までの流れについては、マンガ本編5巻31~35幕に詳しく描かれています。

ニーシャプール

(下画像は1巻4幕)

現在のイラン北東部のラザヴィー・ホラーサーン州の都市です。マンガ本編では、ムハンマド坊ちゃんの遊学先として登場しました(1巻2幕)。

サーサーン朝(224~651年)の時代に建設され、その後、ターヒル朝(821~872年)の都として発展。交通の便の良さと、周辺の豊かな農業生産を基盤として、工芸、文芸、学芸の一大中心地になりました。12世紀半ばころから衰退し、1221年にモンゴル帝国の侵攻によって大打撃を受けたあとは、地方の小都市として存続していくこととなります。

森本一夫「ニーシャープール」大塚和夫ほか編『岩波イスラーム辞典』岩波書店、2002年

ホラーサーン

(下画像は4巻26幕)

イラン北東部の地域の呼称で、「日出ずる地」「東」を意味するそうです。その起源は、サーサーン朝(224~651年)が3世紀にこの地に創設したホラーサーン州にさかのぼります。

ホラーサーンは中央アジアやインドにもつながる交通の要地で、域内にはニーシャプールやトゥースなどの大都市が点在していました。1220年からモンゴル帝国の侵攻を受け、その支配下に組み込まれていくこととなります。

木村暁「ホラーサーン」小松久男ほか編『中央ユーラシアを知る事典』平凡社、2005年

ホラズムシャー朝

(下画像は1巻6幕)

ホラズムは、中央アジアの西部を流れるアム川の下流域をさす地名です。現在のウズベキスタンのホラズム州、カラカルパクスタン共和国、トルクメニスタンにまたがる地域になります。この地域は、アム川の水を利用した灌漑農業が盛んに行われ、交通の要地であり、遊牧民との交易の場として、古くから栄えてきました。

ホラズムシャーは、「ホラズムの王」を意味する称号で、4世紀から存在していました。1097年から始まる、アヌーシュテギンの一族が、中央ユーラシア史上最も有名なホラズムシャー朝です。1194年にセルジューク朝を滅ぼし、続いて13世紀に入るとさらに領土を広げますが、モンゴル帝国からの使節団を殺したことがきっかけで、チンギス・カン率いるモンゴル軍の侵攻を受け、短期間で崩壊することになりました。モンゴル軍侵攻の様子は、マンガ本編の1巻2幕~5幕に描かれています。

堀川徹「ホラズム」、井谷鋼造「ホラズムシャー朝」小松久男ほか編『中央ユーラシアを知る事典』平凡社、2005年

メルキト

(下画像は2巻11幕)

バイカル湖の南に暮らしていた遊牧民の集団です。長年にわたってモンゴルと小競り合いを続けてきました。テムジン(のちのチンギス・カン)率いるモンゴルの強大化を受け、1204年、メルキトの有力者の一人ダイル・ウスンは、娘クランをテムジンに差し出し投降。のちに反乱するも鎮圧されて死亡してしまいます。同じく1204年に、メルキトのリーダー トクトア・ベキは、別の遊牧集団ナイマンのタヤン・カンと結んでテムジンと戦うも敗北。1208年に再びチンギス・カンと戦いますが敗死しました。こうしたメルキトとモンゴルの戦いは、マンガ本編2巻11~12幕で詳しく描かれています。

本田実信「メルキト」『アジア歴史事典9』平凡社、1962年

吉田順一「元朝秘史の歴史性―その年代記的側面の検討」(『史観』78、1968年、40~56ページ)

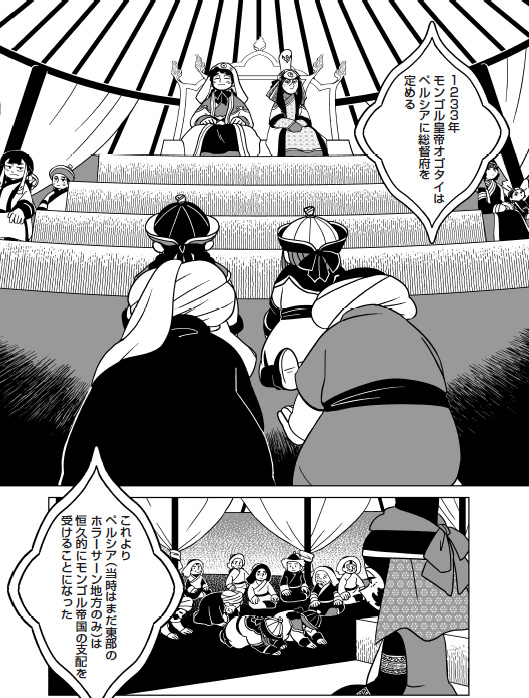

モンゴル

(下画像は1巻5幕)

ユーラシア大陸の中央やや東寄り、現在の国名で言えばロシア南東部、モンゴル国、中国北部にあたる地域には、巨大な高原がひろがっています。今から850年ほど前、つまり12世紀半ば。この高原にテムジンという人物が生まれました。

当時、高原には西部にナイマン、中央にケレイト、北部にメルキト、南部にオングト、東部にタタルなどの遊牧民の集団が割拠していました。ケレイトとタタルに挟まれた小集団モンゴルの一員として生まれたテムジンは、ケレイトの有力者トオリル(称号はオン・カン)や、金とも手を結びつつ、他の勢力と戦い、遊牧民たちを次々に傘下に収めて、そのリーダーとなります。リーダーとしての称号はチンギス・カン。テムジンがチンギス・カンとなった1206年が、すなわちモンゴル帝国建国の年です。

その後もチンギスは周辺の勢力、国々の征服を続け(1207年には「森の民」オイラト、1209年にはウイグル王の投降を受け、1211年から5年間は金に侵攻、1218年には西遼を征服し、1219年から6年間はホラズムシャー朝、1226年には西夏に遠征)、その途上で死去しました。

跡を継いだオゴタイ・カアンは、1230年に金に遠征して1234年にこれを滅ぼします。1235年には都カラコルムの建設を開始するとともに、息子クチュを総司令官とする軍を南宋に、甥バトゥを総司令官とする軍をキプチャク方面に派遣し、帝国の拡大を推し進めました。最新話37幕では、バトゥとともにキプチャクに遠征中のグユク(オゴタイの息子)やカダク(グユクの家臣)、コルゲン(チンギスの息子)が登場しています。

松田孝一「モンゴル帝国と元」小松久男 編者代表『中央ユーラシア文化事典』丸善出版、2023年

※領域拡大以外の側面については、本コラムの他の回をぜひご覧ください。

次回は7月25日更新です。▶︎▶︎▶︎マンガ本編はこちらから

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

@Souffle_life

@Souffle_life