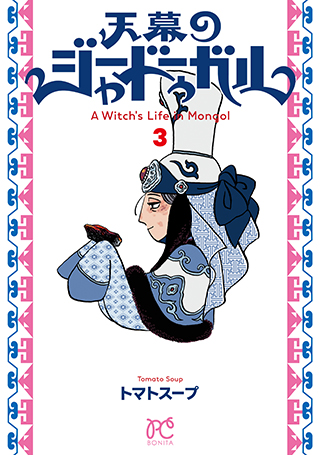

『もっと!天幕のジャードゥーガル』谷川 春菜 マンガがもっと楽しくなる必携コラム!毎月25日更新!

もっと!天幕のジャードゥーガル モンゴル帝国の遺跡巡りーアウラガとカラコルム

モンゴル国立大学研究員・谷川春菜さんによる、大好評のモンゴル帝国コラム連載!

このコラムでは、マンガ『天幕のジャードゥーガル』の舞台となった地の歴史や文化を連載形式で解説しています。今回のテーマはモンゴル帝国の遺跡巡りです。数ある遺跡の中でも今回は、チンギス・カンが拠点としたサアリケエル、アウラガ、オゴタイ・カアンが拠点としたカラコルム、オルメクトを巡ってきました。

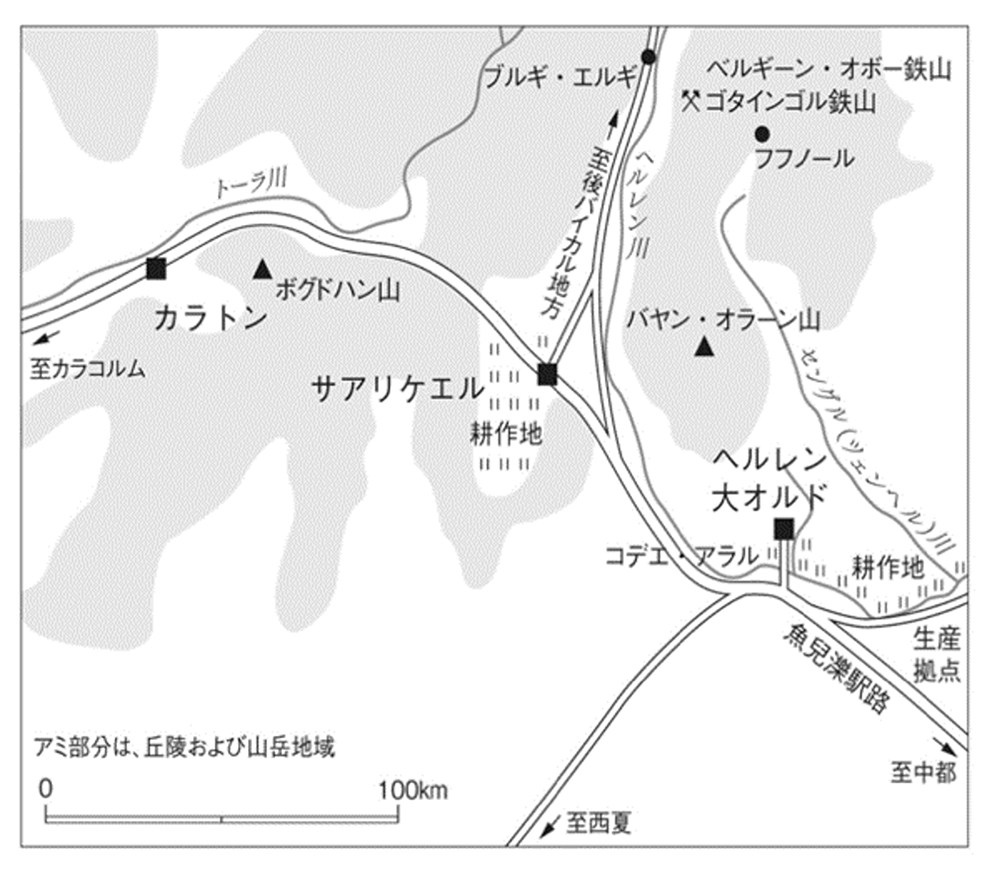

サアリケエル、アウラガ、カラコルム、オルメクトの位置関係図

(Google Earth航空写真よりコラム筆者作成)

今回の遺跡巡りは、日本学術振興会 科学研究費助成事業「政治中心の移動と水系―アフロ・ユーラシアにおける集団・国家の形成と拡大と首都圏」の調査に同行する形で行いました。同行を許可してくださった調査チームのみなさまに、この場を借りて感謝申し上げます。またアウラガを訪れた際には、現地で発掘中だった白石典之氏、三宅俊彦氏の解説を拝聴する機会にも恵まれました。貴重なお話をありがとうございました。

遺跡巡り道中の風景(ヒツジとヤギが横断するオフロード、コラム筆者撮影)

サアリケエル

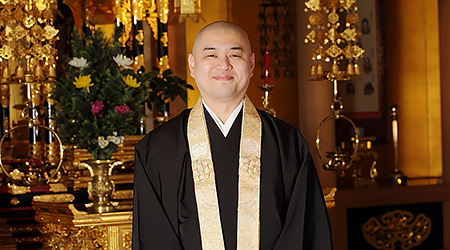

2023年8月30日朝にモンゴル国首都ウランバートルを出発し、三菱自動車のデリカに乗って、草原のただ中の道(オフロード含む)を行くこと4時間、チンギスの夏~秋の拠点「サアリケエル」所在地と考えられているトゥブ県エルデネ郡ブールルジュートに到着しました。ここには契丹(遼、10〜12世紀)の時代に建てられた城郭跡が残っています(Google Map: https://maps.app.goo.gl/X8aKB94YknqTxn988)。

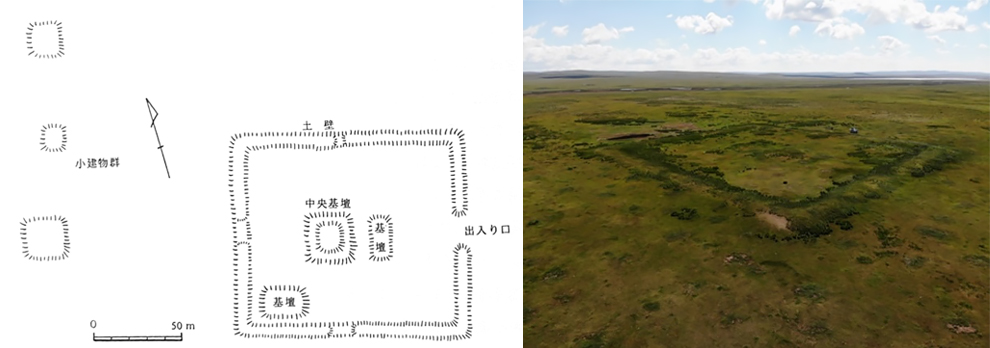

左 城郭跡全体図(注1)、右 城郭跡の写真(注2)

遊牧民は、家畜の飼育に適した環境を求めて季節移動をしながら生活する人々です。チンギスをはじめとしたモンゴル帝国の歴代君主も例外ではなく、后妃や側仕えの役人たちとその縁者、奴隷、そして家畜を引き連れて季節移動をしていました。『元史』などの歴史書によれば、春は「大オルド(=アウラガ)」、夏~秋は「サアリケエル」、そして秋~冬は「カラトン(注3)」という場所に集中的に滞在していたことがわかっています。

大オルド、サアリケエル、カラトン周辺地図(注4)

サアリケエルは、のちの明の永楽帝がモンゴル高原に遠征した時の記録『北征録』に登場し、チンギスの夏の宮殿跡が残ると明記されていました。サアリケエル=ブールルジュートという推定は、この『北征録』に記された道順から導かれたものです。

道士の長春真人がモンゴル高原を旅した際の記録『長春真人西遊記』にも、サアリケエルが登場します。それによると、1221年の夏至の直前、長春真人一行がサアリケエルあたりを通過した際、そこに住むモンゴル人たちは一行の来訪を前年から知っていて、一行にキビ15斗(約150kg)を献上し歓待したそうです。このキビは、住民のモンゴル人たちが自ら、サアリケエル周辺で栽培し、収穫したものと考えられています。(注5)

長春真人(左コマ左上)と旅の一行(第6幕)

(注1) 白石典之『モンゴル帝国史の考古学的研究』同成社、196ページ、2002年

(注2) 日本学術振興会 科学研究費助成事業「政治中心の移動と水系―アフロ・ユーラシアにおける集団・国家の形成と拡大と首都圏」の研究分担者 中村篤志氏がドローンを使って撮影

(注3) カラトンは、チンギス以前にモンゴル高原中部を支配していたケレイトのトオリル(称号はオン・カン)の拠点として『元朝秘史』などの歴史書に登場します。候補地は、ウランバートル市郊外のトーラ川のほとりにある「ブフグ」という場所です。ここにも、契丹の時代に築かれ、モンゴル帝国時代にも使用されていた城郭の跡が残っています。

(注4) 白石典之『モンゴル帝国誕生―チンギス・カンの都を掘る』第6章「道を拓く」1「最初の首都・アウラガ遺跡」講談社、2017年

(注5)『モンゴル帝国誕生―チンギス・カンの都を掘る』第6章―1

アウラガ

ブールルジュートの城跡を堪能したあと、アウラガを目指して南東に進み、途中の町で昼食を取ろうと食堂に立ち寄ったところで、思わぬ知らせが入ってきました。食堂の店員さんが言うことには、なんとアウラガに向かう途中の橋が焼失したそうなのです。橋が架かっているヘルレン川は、モンゴル高原でも有数の大河で、その幅は広く、車で渡るのは難しいということでした。そういうわけで、いったん北に向かって、しっかりした橋があるバガノールという町まで迂回し、遠回りの道でアウラガを目指そうということになりました。

左 橋焼失を知った町(中央の建物が食堂)、右 そこで食べたボーズ

(羊肉を小麦粉の皮で包んで蒸した料理、コラム筆者撮影)

アウラガ到着時にはすっかり日が落ちて暗くなっていたため、翌朝を待って遺跡に向かいました。この遺跡は、ヘンティー県デルゲルハーン郡に位置します(Google Map: https://maps.app.goo.gl/RFJ6CvN7xA4RAoSk8)。東西800m×南北900mにひろがる遺跡の全体を鉄柵が囲んでいて、その柵の外に資料館やモニュメントが建っています。

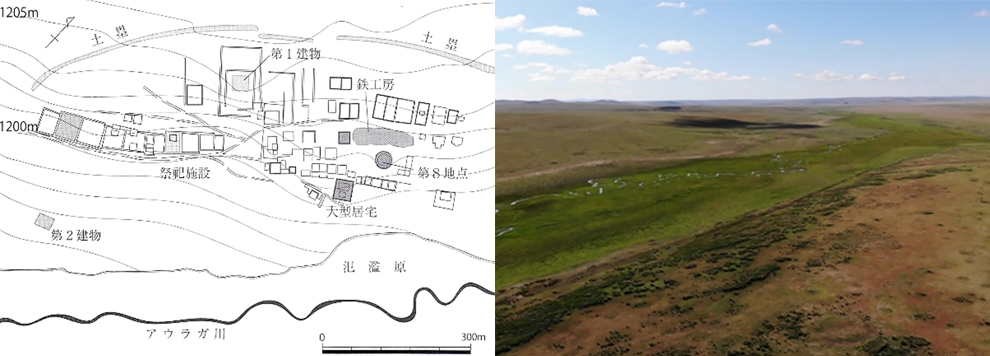

左 遺跡全体図(注6)、右 アウラガ川と遺跡南部(注7)

鉄工房

アウラガ遺跡ではたくさんの建物跡が発見されていますが、そのうち最も古いのが鉄工房です。12世紀末、テムジン(後のチンギス)が遺跡周辺の地域を獲得し、その直後、建設させたものとみられています。遺された炉跡や鉄片を分析したところによると、この工房は鉄の廃材やインゴットを材料として、鏃(やじり)や小刀、釘などを生産していたようです。また、この工房の鍛冶技術は炉跡の形をみるに、シベリア南部や西夏に由来し、インゴットはその成分をみるに、金からの輸入品(産地は現・中国山東省の金嶺鎮鉄山)と考えられています。(注8)

※遺跡を囲む鉄柵の入り口から北西に800mほど離れた場所(Google Map: https://maps.app.goo.gl/zsE7F3XUbDUc4Vn47)にこぢんまりとした資料館があります。ここには、発見された鉄片の一部や、他の出土品、発掘調査の様子などが展示されています。

左 資料館、右 その内部(コラム筆者撮影)

第2建物

アウラガ遺跡の建物跡のうち最大のものは、遺跡最南端にある第2建物です。これはチンギスの宮殿と考えられています。

左 第2建物全体図(注9)、右 北からみた第2建物 (注10)

チンギスの居所について、歴史書『元史』巻1「太祖本紀」に「六年辛未春、帝居怯緑連河(1211年春、チンギス・カンはヘルレン川で宿営していた)」という記述があります。この地は、その後もたびたびチンギスの宿営地として歴史書に登場し、「大オルド」ともよばれました。大オルドとは君主の本営のことです。1233〜34年にモンゴル帝国を訪れた彭大雅の記録『黒韃事略』には、大オルドについて「主帳南向独居前列…其地巻阿、負坡阜以殺風勢(君主の天幕は南向きで最前列に1つだけ立っている…その場所は周囲を山に囲まれ、背後には小高い丘があって風の勢いを弱めているのである)」とあります。

アウラガ遺跡はヘルレン川流域に位置しています。放射性炭素年代測定の結果によると、第2建物が作られたのは13世紀第1四半期(1201〜1225年)で『元史』の記述に一致します。またアウラガ遺跡は周囲を山で囲まれ、すぐ西北に比高60メートルほどのアラシャン・オハーという丘があって北風を防ぎ、第2建物は東南向きでその前面は空き地になっており、『黒韃事略』の記述ともほぼ一致します。以上から、少なくとも1211年以降、アウラガ遺跡=大オルド、第2建物=チンギスの宮殿であったと考えられています。

基壇の出入り口は正面1か所で、白粘土が塗られたスロープになっています。版築(土を突き固める)工法で基壇を作ってから、その上面に粘土を敷き固めて床とし、礎石を置いて、直径20cmのシベリアアカマツの丸木柱が建てられていました。外壁は厚さ1.2〜1.5mの土壁で、外側の柱列はこの壁に埋め込まれていました。屋根は、柳の細枝を芯に入れて粘土で固めた、厚さ30cmほどの平屋根とみられています。

建物の内部は仕切りのないワンフロアで、1度に100人以上を収容できる広さです。東、北、南の外壁に沿って幅120cm、高さ45cmほどのベンチ状の張り出しがあり、奥壁の中央には2.4m×1.8mのステージ状の張り出しがあります。ベンチには有力者たちが、ステージにはチンギスが座って、帝国の政治を取り仕切っていたのでしょうか。(注11)

第1建物

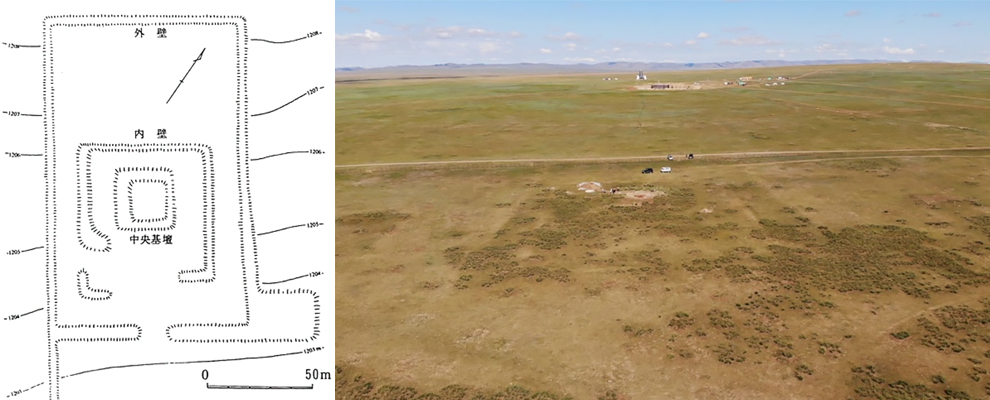

チンギスの後を継いだオゴタイが、1235年に首都カラコルムの建設をスタートすると、政治の拠点はカラコルムに移り、かわってアウラガは祭祀の拠点としての性格を強めていきました。祭祀の場となったのは、アウラガ遺跡のほぼ中心、標高がもっとも高い場所にある第1建物です。

左 第1建物全体図(注12)、右 南からみた第1建物(発掘中)(注13)

ここには、二重の土壁で囲まれた基壇(南北25m、東西22m、高さ約1m)が残っています。この基壇が作られたのは、放射性炭素年代測定の結果によると13世紀第2四半期(1226〜1250年)です。基壇上の北寄りには、日干しレンガを用いた箱形の建物(間口19m、奥行き11m)が築かれていました。14世紀第1四半期(1301〜1325年)になるとこの建物は壊され、その上に基壇を50cmほど嵩上げして、新たに間口10.3m、奥行き7.4mの凸字形の建物が築かれました。

この二つの建物は、ともに「焼飯」という祭祀を行う霊廟であったと考えられています。焼飯とは、家畜の肉、穀物、衣類などの供物を、馬乳酒をふりかけながら焼いて、煙を天に届けて祈りを捧げるという儀式で、東北アジアの人々の間で広くみられました。第1建物とその周辺の様子からみるに、ここでの焼飯儀式は、まず基壇の南半の屋外炉で供物を焼き、その燃え残り(家畜骨など)を基壇裾や囲壁脇に2m×1mの浅い穴を掘って納め、上から土砂を被せるというものだったようです。供物は馬の割合が多く、史料や民族誌を参照すると、これは君主など貴人の慰霊の特徴だそうです。第1建物での儀式の痕跡は、モンゴル帝国滅亡後の15世紀初頭までみられます。アウラガ遺跡がチンギスの拠点営地であったことを考え合わせると、第1建物は彼の慰霊の場であったと考えられています。(注14)

住居と床暖房

東西800m×南北900mにひろがる遺跡には、鉄工房、第2建物、第1建物の他にも、たくさんの建物跡があります。そのほとんどが、日干しレンガと粘土で造られた頑丈な土壁の家で、床暖房の設備を備えたものも多いです。床暖房は、カマドから出る煙を、床下に通して室内を暖める仕掛けで、朝鮮半島のオンドルと同様のものです。13世紀前半の最盛期には、かなりの数の建物がひしめき合っていたとみられます。

歴史書『元史』によれば、チンギスが大オルド、すなわちアウラガにいた季節は春です。『元史』のような漢文史料で春というと、多くの場合、陰暦の正月を示します。陰暦の正月は、陽暦(現在広く使われている暦)の2月ごろにあたり、寒さが厳しい時期です。頑丈な土壁や床暖房が活躍したことでしょう。(注15)

(注6) 白石典之『モンゴル考古学概説』 同成社、186ページ、2022年

(注7) 中村篤志氏撮影

(注8) 『モンゴル考古学概説』185〜187ページ

笹田朋孝「モンゴル高原の鉄生産」『チンギス・カンとその時代』253〜261ページ、2015年

(注9) 『モンゴル考古学概説』189ページ

(注10) 中村篤志氏撮影

(注11) 『モンゴル考古学概説』187〜190ページ

白石典之『モンゴル帝国史の考古学的研究』同成社、192、294ページ、2002年

(注12) 『モンゴル帝国史の考古学的研究』184ページ

(注13) 中村篤志氏撮影

(注14) 『モンゴル考古学概説』218〜221ページ

(注15) 白石典之『モンゴル帝国誕生―チンギス・カンの都を掘る』第6章「道を拓く」1「最初の首都・アウラガ遺跡」講談社、2017年

カラコルム

アウラガの後はカラコルムに向かいました。12時間ほどかけて深夜のカラコルムに到着し、翌日、羊肉をたくさん食べて腹ごしらえしてから、遺跡と博物館を見に行きました。

カラコルムの遊牧民宅で羊の解体を見学後、その肉を食べる(コラム筆者撮影)

1235年、この地でモンゴル帝国第2代皇帝オゴタイが宮殿と城壁の建設を開始しました。中国や中央アジアでの戦争に勝ち、モンゴル高原に連れてきた職人や奴隷たちを住まわせ、仕事させる場として、新しい都市を造ることにしたのです。

カラコルムの地には古来より幹線道路(7世紀には「参天可汗道」、モンゴル帝国時代には「モリン道」と呼ばれました)が通り、周辺は豊かな水、草、木材、石材、鉱山資源に恵まれていました。この地には、すでにウイグル・カガン国の時代(8〜9世紀)から集落が営まれていたようです。オゴタイが建設させたカラコルムの城壁は、上空からみると、野球のホームベースのような形をしていますが、これは元々あった集落の形をベースにしたものと考えられています。

城壁は版築(土を突き固める)工法で作られ、現存部分の幅は約8m、高さは1〜5m、東西最長部分は1138mです。城壁内には幅6〜7mの十字路があり、路面は石で舗装されていました。十字路の交差点付近からは、1949年の旧ソ連隊の発掘調査により、工房(鉄、銅、貴金属、貨幣鋳造、ガラス、骨角、白樺樹皮)や窯(陶器、レンガ)の跡が発見されています。城壁の東、北、西に門があり、最も大きい東門から城外へと延びる道の両側には多くの建物が軒を連ね、モリン道につながっていました。(注16)

カラコルム全体図(注17)、北門付近(注18)

カラコルムの街並みを再現したバーチャルツアー「Virtual Kharakhorum」も公開されています。(注19)

万安宮

1235年にオゴタイの命令で着工された宮殿「万安宮」は市街地の南側、現在はエルデネ・ゾーという寺院(Google Map: https://maps.app.goo.gl/1xT6C3vc6bVyYsLFA)が建っているところにあったようです。この寺院の真下には、13世紀前半に築かれたレンガ積みの大規模な壁(410m×480m、近年のドイツ隊の調査で発見)が埋まっていて、それが万安宮の跡だとみられています。

ちなみに、このエルデネ・ゾー寺院はモンゴル帝国滅亡後の1586年に建てられたのですが、当時カラコルムに残されていた帝国時代の石碑を建材などに再利用したようで、寺院の敷地内からは石碑やその断片がみつかっています。(注20)

≈エルデネ・ゾー寺院(注21)

左 エルデネ・ゾー寺院の敷地内、右 モンゴル帝国時代の碑(注22)(コラム筆者撮影)

興元閣

市街地の西南には、250m四方の壁に囲まれた、約41m四方の基壇(Google Map: https://maps.app.goo.gl/Pex4eqgNPc3Fx5PH9、南側に東西31.6m×南北19.0mの張り出しが付いている)があります。

左 興元閣基壇全体図(注23)、右 南西からみた興元閣(注24)

張り出しの南側には階段跡があり、そのすぐ南には亀石(亀の形をした石)が残されています。その亀石の上にはかつて「勅賜興元閣碑」という石碑が立っていました。この碑は、第15代皇帝トゴンテムルの命で作られたもので、高さ90mの巨大な仏塔をもつ寺院「興元閣」の修築を記念する内容が、漢文・モンゴル文対訳の形で刻まれていました。この碑の破片は、19世紀末以来、エルデネ・ゾー寺院の礎石や欄干の礎石に再利用されたものがいくつも発見されていましたが、本来どこに建てられていたものだったのかは分かっていませんでした。その後、1984年に行われたモンゴル隊の発掘調査で、亀石の付近(基壇張り出し南側階段)の地中からこの碑の破片が出土し、それによりこの基壇が興元閣だったということが明らかになりました。ちなみに興元閣が建立されたのは1256年、第4代皇帝の治世で、当初は「大閤寺」と呼ばれていたそうです。

※エルデネ・ゾー寺院の南門からまっすぐ南に進んだところに、カラコルム歴史博物館があり、その入り口正面に勅賜興元閣碑のレプリカが設置されています。なお、この博物館は日本のODA(政府開発援助)で建てられたもので、館内の説明文には日本語が併記されています。

カラコルム博物館とその入り口正面の勅賜興元閣碑レプリカ(コラム筆者撮影)

基壇は版築(土を突き固める)工法で作られ、高さは1.6〜1.9mでした。基壇の上面には64個の礎石が置かれ、仏塔の柱を支えていました。仏塔の外壁はレンガで、屋根は緑色の瓦ぶき、床の表面には緑色のタイルが敷かれていました。仏塔内部の壁には仏画が描かれ、中央には仏像や小型の仏塔が多数置かれていたようです。

また、仏塔中央、基壇の西北角、東北角、東南角、西裾の床下から、灰色の陶器の大甕がみつかっています。これらの大甕は高さ30cm、口径12cm、底径18cmほどで、金貨(1221〜24年に中央アジアのサマルカンドで発行されたもの)、銀貨(1254年にカラコルムで発行されたもの)、真珠、トルコ石玉、金糸の絹織物、果実、穀物の種、真鍮製品、木製品などが入っていました。地鎮的な目的で埋められたものと考えられています。(注25)

メルヒーン・トルゴイ

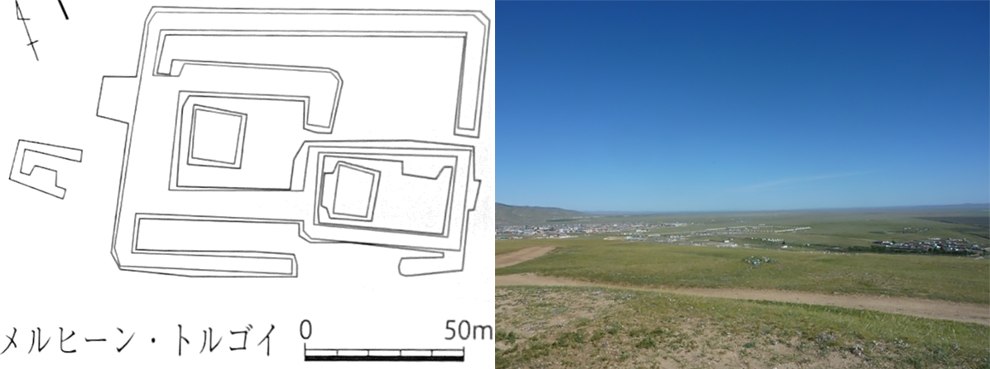

カラコルム南の丘の上には、メルヒーン・トルゴイ(Google Map: https://maps.app.goo.gl/p2orFBDCFG3oCf8H7)という遺跡があります。ここは君主たちの避暑に使われた「涼楼」の跡と考えられています。(注26)

左 メルヒーン・トルゴイ遺跡全体図(注27)、

右 メルヒーン・トルゴイからカラコルムをのぞむ(コラム筆者撮影)

(注16) 白石典之『モンゴル考古学概説』同成社、192〜194ページ、2022年

※カラコルム出土の陶瓷器について詳しくは、亀井明徳 編著『カラコルム遺跡―出土陶瓷器の研究」(櫂歌書房、2007年)

(注17) 『モンゴル考古学概説』193ページ

(注18) 中村篤志氏撮影

(注19) 解説記事 包慕萍「『バーチャル・カラコルム』の都市・建築景観の復元について」『日本モンゴル学会コラム』2021年

https://ja-ms.org/jams_column/%E3%80%8C%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%80%8D%E3%81%AE%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%83%BB%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%99%AF%E8%A6%B3%E3%81%AE/

(注20) 『モンゴル考古学概説』194ページ

(注21) 中村篤志氏撮影

(注22) 詳しくは、村岡倫「『和林兵馬劉公去思碑』よりー元代カラコルム行政の一端」『九州大学東洋史論集』43、1〜21ページ、2015年

https://doi.org/10.15017/1657874

(注23) 『モンゴル考古学概説』195ページ

(注24) 中村篤志氏撮影

(注25) 『モンゴル考古学概説』195〜197ページ

松川節「『勅賜興元閣碑』モンゴル文面訳註」『内陸アジア言語の研究』23、35〜54ページ、2008年

https://hdl.handle.net/11094/17767

白石典之、D・ツェヴェーンドルジ「和林興元閣新考」『資料学研究』4、1〜14ページ、 2007年

https://niigata-u.repo.nii.ac.jp/records/8076

(注26) 『モンゴル考古学概説』198ページ

(注27) 『モンゴル考古学概説』193ページ

オルメクト

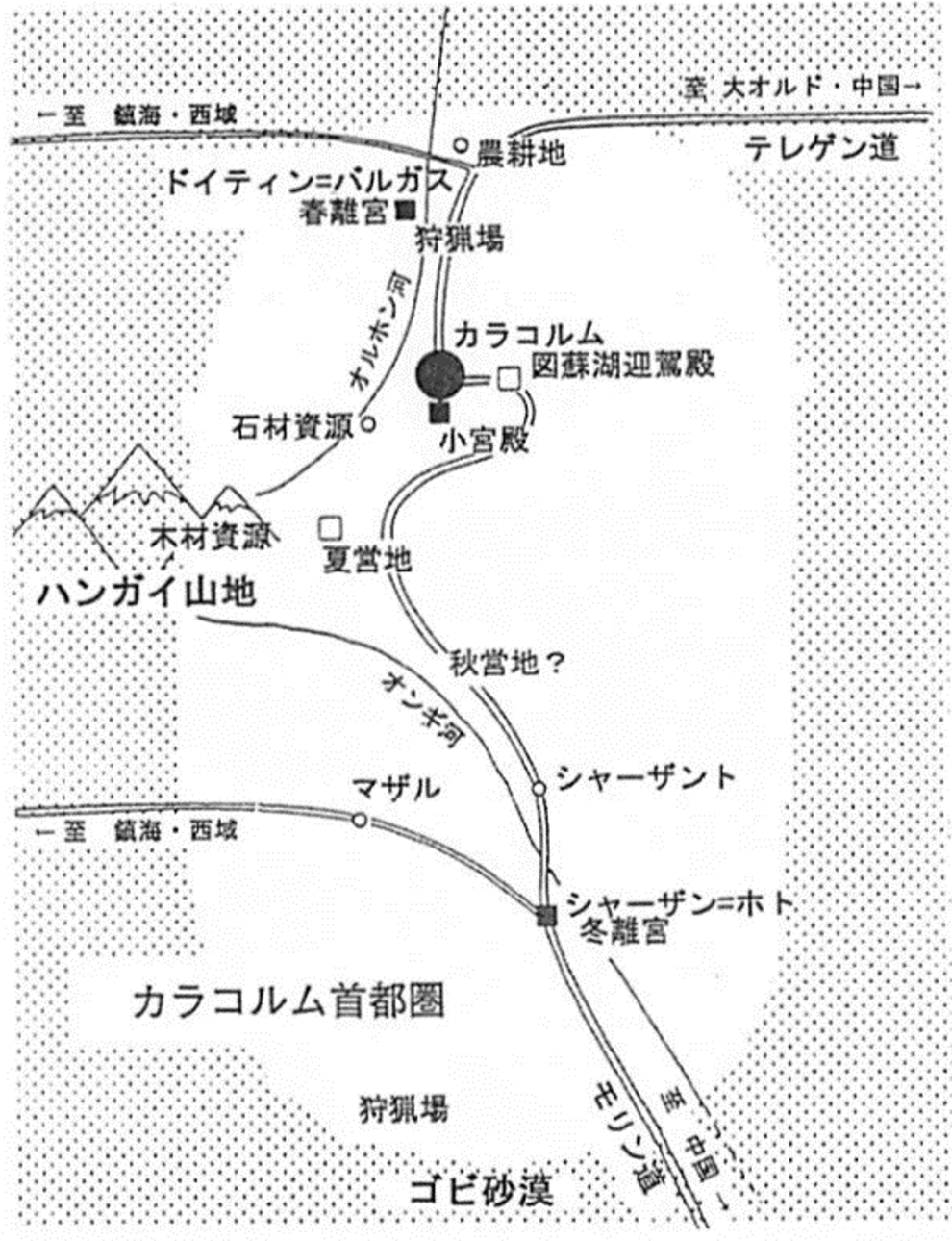

サアリケエルの説明でも述べた通り、モンゴル帝国の歴代君主は季節移動の遊牧生活を送っていました。カラコルムを都とした後の季節移動は、以下のように考えられています。

まず春になるとカラコルムから「ゲゲンチャガン」(アルハンガイ県ウギーノール郡ドイティン・バルガス遺跡)という地に向かいます。水鳥の狩りを楽しむことができる沼沢地です。夏になると、カラコルムを経由して「オルメクト」(候補地はウブルハンガイ県バトウルジー郡オーラクト、Google Map: https://maps.app.goo.gl/k8xabnCpBnW5LwH3A)という地に向かいます。涼しくて水の豊かな高地です、2000人収容可能な黄金に輝く天幕「シラオルド」が建っていました。秋には「クケ(クシ)ノール」という湖に向かい、そこで馬乳酒を天に捧げる祭りを行いました。冬になるとオンギ川のほとり(ウブルハンガイ県バヤンゴル郡シャーザン・ホト遺跡、Google Map: https://maps.app.goo.gl/ox5mADJ4izvG5t51A)に向かいます。野生動物が多く、狩りをして過ごすことができます。そして春になるとカラコルムに戻ってゲゲンチャガンに向かう…という1年を過ごしていたようです。

春離宮(ドイティン・バルガス)、夏営地(候補地オーラクト)、

冬離宮(シャーザン・ホト)の位置関係(注28)

以上のうち、オルメクトの候補地オーラクトに行ってきたので、その際の写真を示しつつ紹介します。

オーラクト(注29)

9月2日朝10時頃にカラコルムを出発し(お昼休憩をはさみ、地元の方々に道を尋ねつつ)車で行くこと4時間、オルメクトの候補地、ウブルハンガイ県バトウルジー郡南部のオーラクトに到着しました。時代を経るにつれて、オルメクトからオーラクトに呼び名が変化したと考えられています。遺跡は見つかっていませんが、実際に行ってみると、涼しくさわやかな空気と青々とした草に覆われた非常に美しい谷で、見るからにいい夏を過ごせそうなところでした。(注30)

(注28) 白石典之「モンゴル帝国における都市の形成と交通路」天野哲也ほか編『中世東アジアの周縁世界』同成社、19ページ、2009年

(注29) 中村篤志氏撮影

(注30) 白石典之『モンゴル考古学概説』同成社、197〜199ページ、2022年

白石典之「モンゴル帝国における都市の形成と交通路」天野哲也ほか編『中世東アジアの周縁世界』同成社、11~22ページ、2009年

オーラクトを出発した後は、近くの都市アルバイヘールで1泊、オンギ川沿いのツーリストキャンプで1泊し、9月4日にウランバートルに帰還しました。遺跡巡りの道中お世話になったすべての方々に改めて御礼申し上げます。

じつは今回、モンゴル帝国時代の遺跡を巡る途中や帰路に、ほかの時代―ウイグル・カガン国(8世紀半ば〜9世紀半ば)や清朝統治下(17世紀末〜20世紀初頭)の時代―の遺跡も訪れていました。その写真を貼って結びとしたいと思います。

左 ウイグル・カガン国の都オルドバリク、

右 18〜19世紀に建立されたオンギ寺院の跡(中村篤志氏撮影)

大ボリュームでお送りいただきました!次回は11月25日更新です。

今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Twitterをフォロー!

コミックスを購入

他の回を読む

ご感想フォーム

人気記事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0